SIGLO XIII EN ESPAÑA

El Poema de Elena y María, Debate de Elena y María o Disputa de Elena y María, es un poema medieval escrito en un romance híbrido de castellano, asturleonés y galaicoportugués en el siglo XIII.23 Desaparecido durante siglos, a comienzos del siglo XX el estudioso Ramón Menéndez Pidal sacó a la luz un manuscrito inédito de finales del siglo XIII que formaba parte de los bienes del Duque de Alba.

Este único manuscrito que se conserva, considerado una joya bibliográfica a la altura del Cantar del Mío Cid, se encuentra en la Biblioteca Nacional de España desde noviembre de 2017, cuando fue adquirido mediante compra a su anterior propietario, la Casa Ducal de Alba. Se trata de un manuscrito de minúsculas dimensiones (65x55 mm.) y su estado de conservación es delicado, pero su valor reside sobre todo en que es uno de los escasos textos originales que actualmente se conservan de los debates medievales castellanos y se cree que en origen, por su humilde encuadernación, el manuscrito puso haber sido propiedad de un juglar, algo muy común pues los trovadores solían utilizar este tipo de textos encuadernados como chuleta para memorizarlos antes de recitarlos. Sin embargo, otras teorías apuntan que estaba dirigido a un ambiente cortesano pese a su supuesto carácter popular y que estaba destinado a la lectura privada de las mujeres nobles y de la corte.

El texto, que data de en torno a 1280, está incompleto, pues falta el principio y el final. Tal y como nos ha llegado, se compone de 402 versos anisosilábicos, pareados, en los que se mezcla la rima consonante y la asonante. El texto recoge la discusión entre dos hermanas, Elena y María, sobre la relación que ambas mantienen con un clérigo y con un caballero y el origen del debate es dilucidar quien de los dos era el mejor partido.

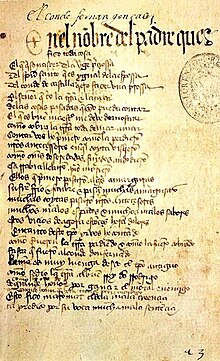

Manuscrito del poema de Elena y María. Se trata de un pequeño códice de 6,5 cm. de ancho por 5,5 de alto aproximadamente. Su tamaño ínfimo hizo que Ramón Menéndez Pidal lo considerase la copia de bolsillo de un juglar, aunque en realidad es un libro de faltriquera destinado a la lectura privada, dada la dificultad para leer y pasar las hojas de este exiguo códice ante un auditorio.

El Poema de Fernán González es un poema épico del mester de clerecía cuyo contenido es el de un cantar de gesta que narra diferentes hechos históricos de la vida de este personaje, relevante para la historia de España y de Castilla.

Poema de Fernán González.

Transmisión y fecha de composición[editar]

El Poema de Fernán González nos ha llegado en un solo códice custodiado en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial; se trata de una copia muy tardía, del siglo XV, en la que intervienen dos manos que modernizan el lenguaje y deturpan considerablemente el texto con numerosas lagunas, algunas tan grandes que incluso falta la parte final: el códice se interrumpe en la estrofa 752, tras presentar la batalla de Valpierre entre el conde y García de Navarra; los filólogos han podido reconstruir lo que falta gracias a la prosificación del mismo que se encuentra en la Primera crónica general, que pasó también a las posteriores salvo a la de 1344, que prefiere seguir el argumento del perdido cantar de gesta en vez del poema del mester de clerecía. Por lo visto existían otros tres códices con la obra, pero se han perdido.

La obra pudo ser redactada por un monje del monasterio de San Pedro de Arlanza, ya que toda la vida del héroe gira en torno a este lugar y parece que el poema tenía por cometido divulgar y sostener un culto sepulcral del mismo, enterrado allí, con el fin de granjearse peregrinos y limosnas. Ramón Menéndez Pidal lo fecha hacia 1255; Marden concluye que se escribió hacia 1250 o muy poco después; desde luego es posterior a los poemas de Gonzalo de Berceo y su modelo, el Libro de Alexandre, puesto que se sirve abundantemente de ellos y en especial de este último.

Estructura y contenido[editar]

Como las demás obras del primer Mester de Clerecía al que pertenece, está compuesto exclusivamente en estrofas de cuaderna vía y verso alejandrino dividido en hemistiquios de siete sílabas. Relata las reiteradas campañas contra el moro en defensa del Condado de Castilla de Fernán González, sus guerras contra el rey de Navarra, sus debates con el rey de León y su protección al monasterio de San Pedro de Arlanza, donde finalmente reposaron sus restos. La ideología del poema refleja el papel que el conde Fernán González desempeñó en el hecho de que la Castilla primitiva consiguiera una legítima soberanía sobre toda España, debido, en parte, a haberse mantenido desde sus orígenes fuera del alcance de la invasión árabe. La visión de la monarquía visigoda está totalmente idealizada, y se olvidan las numerosas disputas intestinas, intrigas y revueltas palaciegas que terminaron con ella, se cargan las tintas contra los musulmantes en virtud del sentimiento de cruzada que encarna el protagonista, conde de Castilla desde el año 932. Castilla aparece contrastada en tres aspectos: frente al mundo musulmán, compitiendo con Navarra y pretendiendo separarse de León.

El autor no conoce muchos detalles de los hechos históricos, que no quedaron consignados por ningún historiador de la misma época que Fernán González y ni siquiera posteriores a él; la tradición, leyenda o historia se divulgó de forma oral y dio lugar a un perdido cantar de gesta del que sólo nos queda la prosificación; pero esta no es la única fuente del poema: hay huellas de otros textos; entre otras divergencias con el cantar perdido, el poema diluye la rebeldía del conde contra el rey leonés y se procura subrayar la piedad religiosa del conde con intención de ligarlo indisolublemente al monasterio de San Pedro de Arlanza; en el cantar la infancia del conde es ya un anticipo de su vocación caballeresca; es criado por un anciano experto en el ejercicio de las armas que le transmite todas sus habilidades, pero en el poema el niño es misteriosamente robado por un carbonero y criado en la montaña; este episodio no aparece en la tradición anterior y el anónimo poeta lo toma de la tradición folclórica y de otras lecturas para acentuar el contraste entre su origen humilde y su posterior grandeza. Entre otras fuentes, pueden citarse además la Historia Turpini incluida en el Codex Calixtinus compostelano, la Historia gothorum de San Isidoro, el Chronicon mundi de Lucas de Tuy, el De rebus Hispaniae del Toledano, el Liber regum... También se advierte el influjo de la leyenda de San Eustaquio, que inspira el célebre episodio de la profecía, y la tradición oral. En 1960 fue hallada una teja con versos del poema en castellano antiguo en la localidad de Villamartín de Sotoscueva (Merindad de Sotoscueva) en el norte de la provincia de Burgos. La teja está datada del siglo XIV y por lo tanto anterior a la copia del siglo XV.

El Poridat de poridades o Secretum Secretorum también conocido como el Sirr al-Asrar (en árabe, كتاب سر الأسرار), es un tratado pseudoaristotélico que pretende ser una carta de Aristóteles a su estudiante Alejandro Magno sobre una variedad enciclopédica de temas, incluyendo un regimiento de príncipes, ética, fisiognomía, astrología islámica, alquimia, magia, y medicina. La obra fue tan popular en su época que incluso ha sido llamada la más leída de la Edad Media.

Una versión siria del Sirr al-asrar contemporánea al Poridat de poridades castellano.

Versiones, ediciones, traducciones[editar]

Las ediciones más antiguas conservadas pretenden basarse en una traducción árabe del siglo IX desde una traducción siriaca, a su vez, de un perdido original griego. Pero los estudiosos modernos encuentran que lo más probable es que sea una obra de mediados del siglo X compuesta en árabe.

Traducida al latín a mediados del siglo XII, influyó en los intelectuales europeos durante la Alta Edad Media y se distribuyó en Europa en dos versiones latinas, una corta más antigua y otra un poco posterior más larga. La versión breve, que apareció hacia 1145, centrada en la medicina, fue traducida por Juan de Sevilla, también conocido como Johannes Hispalensis o Hispanus entre 1112 y 1128, bajo el título De Regimine sanitatis (Del régimen de salud) o Epistula Alexandro de dieta servanda. La versión larga, de alrededor de 1220, fue traducida por Felipe de Trípoli (que ha sido identificado por Haskins con un canónigo del mismo nombre citado en los registros de los papas Gregorio IX e Inocencio IV.1

La versión en castellano es un tratado didáctico en prosa de mediados del siglo XIII, perteneciente al género de la literatura sapiencial. Su contenido es fundamentalmente una colección de sentencias (atribuidas a las enseñanzas de Aristóteles a Alejandro Magno) traducidas directamente del libro de máximas árabe Sirr al-asrar, compilado en Siria por Yuhanna ibn al-Bitriq en el siglo IX.

Análisis de la obra[editar]

La obra se presenta en forma de una larga carta que Aristóteles escribe a su discípulo Alejandro Magno para educarlo como hombre y como gobernante. Se trata de un libro de naturaleza sapiencial que toma la forma de un «espejo de príncipes» y supone una summa del conocimiento humano entendido (como lo era en la Edad Media), como un saber completo y acabado.

La Poridat de poridades proviene de la versión breve y, por tanto, consta de ocho tratados (además de un prólogo), que versan sobre temas muy variados. Aunque una parte significativa lo componen consejos para el buen gobierno, entre los cuales encontramos material sobre arte de la guerra y tácticas bélicas. En su contenido también se incluye un bestiario, un lapidario (que no proviene de la fuente árabe, sino del anónimo Libro de Alexandre), un tratado de fisonomía y otro de dietética e higiene, es decir, la medicina de la época.

Abundan en este regimiento de príncipes las consideraciones políticas y morales ligadas a la vida de la Corte. También aparece el arte de la astronomía, vinculado a las posibilidades esotéricas de adivinación del futuro, aunque estos materiales fueron suprimidos en las versiones latinas difundidas por Occidente. Lo heterogéneo de sus contenidos se debe a que el libro es el resultado de sucesivas adiciones. Una de sus partes adopta la forma epistolar, en forma de misivas en las que Aristóteles adoctrina sobre cómo el gobernante puede granjearse la bienquerencia de sus súbditos.

Difusión[editar]

De las ya citadas dos traducciones al latín, la primera, en la versión breve de ocho capítulos, se atribuye al judío converso Juan el Hispano (Johannes Hispaniensis) en el siglo XII. La traducción al latín a partir de la versión extensa de diez capítulos fue realizada por el canónigo Felipe de Trípoli entre 1220 y 1230 con el título de Secretum secretorum (también conocido como Secreta secretorum) y se difundió con un éxito más que considerable (se han conservado unos doscientos manuscritos de esta versión) por todo el Occidente cristiano. Este texto fue modificado con respecto a la versión árabe en varios pasajes, y otros se eliminaron por el celo censor de la Iglesia respecto a materias consideradas peligrosas, en especial las referidas a artes adivinatorias y ciencias ocultas, presentes, sin embargo, en la traducción directa al castellano del árabe que lleva el título de Poridat de poridades. Roger Bacon glosó el Secretum secretorum alrededor de 1236 en su De retardatione accidentium senectutis. Y a mediados del XIII fue traducido al castellano en otra versión conocida como Secreto de los secretos.

También hubo una traducción del siglo XII al hebreo realizada en la península ibérica, bajo el título de Sód-ha-sódót, de la que parte la cadena de transmisión de este libro en lengua rusa.

La traducción al castellano, Poridat de Poridades, junto al Libro de los buenos proverbios y los Bocados de oro (otros dos libros de sentencias del siglo XIII), fue utilizada en una colectánea catalana, el Llibre de doctrina del rey Jaume d'Aragó (conocido también como Llibre de saviesa); hubo otra traducción al catalán, titulada Secret deis secrets, y también lo fue al castellano por la llamada Escuela de Traductores de Toledo de Alfonso X el Sabio, pues hay concurrencias de la obra tanto en las Partidas como en la General estoria.

No hay comentarios:

Publicar un comentario