CONJUNTOS MONUMENTALES

| Terlinques | ||

|---|---|---|

| Terlinques | ||

Calle principal del yacimiento de Terlinques. | ||

| Ubicación | ||

| País | ||

| División | ||

| Subdivisión | Alicante | |

| Municipio | Villena (cercanías de Casas de Jordán) | |

| Coordenadas | 38°36′29″N 0°54′06″O | |

| Historia | ||

| Tipo | Yacimiento arqueológico | |

| Uso original | Hábitat | |

| Época | Edad del Bronce | |

| Construcción | siglo XXII a. C. (ca. 2150 a. C.) | |

| Abandono | siglo XVI a. C. (ca. 1500 a. C.) | |

| Mapa de localización | ||

Terlinques es un yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce localizado en el término municipal de Villena (Alicante, España), en la partida de Casas de Jordán, en lo alto de un cerro situado en la orilla sur de la antigua laguna de Villena.1 En la época en que el poblado estuvo habitado, esta era una zona rica en agua y especies animales (ciervos, cabras monteses, aves, reptiles, etc.) y vegetales, con amplios humedales y áreas encharcadas en las zonas más bajas y bosques de encinas y pinos en las estribaciones montañosas.2

Historia de las excavaciones

[editar]El yacimiento fue descubierto por el arqueólogo villenense José María Soler García en el curso de sus exploraciones en las décadas de 1950 y 1960. En 1969 dirigió las primeras actuaciones en Terlinques en colaboración con la Universidad de Valencia, lo que puso al descubierto dos viviendas destruidas por un incendio y obteniendo unas de las primeras dataciones para la Edad del Bronce en la Comunidad Valenciana, alrededor del siglo XXII a. C.1 Los trabajos arqueológicos se reanudaron en 1997 y han permitido corregir, matizar y confirmar diferentes aspectos investigados anteriormente, así como reconocer la continuidad de la ocupación desde su fundación alrededor de 2150 a. C. hasta su abandono definitivo en torno a 1500 a. C., existiendo tres fases cronológicas claramente diferenciadas.1

Estructura del poblado

[editar]Las unidades de habitación giran en torno a grandes espacios cubiertos probablemente con techumbres a una vertiente, apoyadas en muros de mampostería trabada con arcillas, que se disponen paralelamente a las laderas del cerro.1 Los muros debían estar enlucidos y en su interior era normal la presencia de bancos multifuncionales, hogares y un amplio conjunto de utensilios domésticos como vasijas, sacos, cestos, molinos e incluso telares.2

Esta primera ordenación fue destruida hacia 1930 a. C., aconteciendo entonces una transformación urbanística que compartimentó el espacio habitado en unidades sensiblemente menores, adosadas unas a otras y separadas por muros de mampostería, y a las que se accedía desde una calle a través de unos vanos efectuados en la cara norte de las construcciones. Esta calle, trazada en sentido EO a lo largo de la cima del cerro, se configura como el elemento fundamental de las fases más recientes. En las viviendas de esta época (entre los siglos XVIII a. C. y XVI a. C.) desaparecen las grandes áreas de almacenamiento, se reduce la superficie habitable y se especializan la mayoría de las áreas de actividad. Además, tiene lugar una progresiva compartimentación interna de las unidades de habitación.1 El abandono final del poblado pudo deberse a la emigración hacia el Cabezo Redondo, al norte de la laguna, que en torno al siglo XV a. C. se erigió en una importante ciudad de más de 1000 habitantes.

Economía

[editar]La base de su economía era la agricultura de cereales, de la que obtenían fundamentalmente trigo y cebada y en menor medida habas y guisantes. Estas plantas se cultivaban probablemente en los llanos situados al norte del asentamiento y, una vez trillado, el trigo se almacenaba en sacos de esparto y se conservaba en las casas.2 Existía además un buen número de animales domésticos, como ovejas, cabras, vacas y cerdos. De ellos no solo se aprovechaba la carne, sino que también se obtenían productos derivados como leche, queso, pieles, tripas, lana, huesos, cuernos, etc.2 Estas actividades básicas se complementaban con la caza, la pesca y la recolección de recursos silvestres.2

Por otra parte, empleaban la arcilla para producir un gran número de vasijas cerámicas y pesas de telar y, mezclada con yeso, la utilizaban para enlucir muros, suelos y techumbres. Producían, a partir de sílex o diabasas, hoces, hachas, azuelas, mazos y percutores.2 Conocían la metalurgia del cobre (material que adquirían del Sudeste de la Península), que utilizaban tanto para elaborar cuchillos, hachas o punzones como objetos de adorno. Por último, también elaboraban instrumentos y construcciones a partir de elementos orgánicos como madera, esparto, cuero y lino, pero la dificultad para conservar estos materiales los convierte en el sector artesanal más desconocido.2

Organización social

[editar]A lo largo de la historia de Terlinques la población debió mantenerse entre 40 y 60 individuos, posiblemente familias extensas emparentadas. Debió existir una división sexual del trabajo, aunque la comunidad en conjunto participaría en las labores agrícolas, el pastoreo y cría del ganado, la pesca y la recolección, así como en el mantenimiento o construcción de las casas.2 Por tanto, debió constituir un núcleo de poblamiento prácticamente autosuficiente si bien estrechamente relacionado con los muchos otros poblados coetáneos del corredor de Villena.

La Torre del Orejón, Torre de la Villa o Torre del Relox fue una torre provista de reloj situada en Villena (Alicante) hasta 1888, año en que se mandó demoler ya que se daba por insegura. La denominación de Torre del Orejón proviene de un mecanismo del reloj de la torre, mediante el cual, al mismo tiempo que sonaban las campanas, se abría una ventana por la que aparecía un autómata con forma de grotesca cabeza de enormes orejas, a modo de cuco.1

Historia

[editar]

Aunque no se sabe cuándo se construyó, la denominación de Torre de la Villa permite situar su construcción antes del 25 de febrero de 1525, dado que en esa fecha el emperador Carlos V concedió a Villena el título de ciudad.2 En el grabado de Palomino que aparece en el Atlante Español de Bernardo Espinalt aparece como Torre del Relox,3 lo que demuestra que la maquinaria ya se había instalado en la torre. En la misma obra de Espinalt se explica la situación de la misma junto a una antigua puerta de la ciudad:

[Villena] Es Ciudad abierta; y aunque en lo antiguo tenia tres Puertas, en el dia se puede entrar por muchas partes, por estár caídas las Murallas; pero se conserva una, llamada de la Villa, sobre la que está colocada la Torre del Relox [...].3

Según las noticias que nos han llegado, eran muchas las personas que se reunían a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor para admirar al Orejón. Además, llegó a ser uno de los símbolos de la ciudad, cuya fama se equiparó a la de El Bobo de Coria y el Papamoscas de Burgos.4

La llamada Campanica de la Virgen que actualmente se encuentra en la Iglesia de Santa María, procede de la Torre del Orejón. Ésta servía no sólo para dar las horas, sino también para avisar el toque de queda, a las 9 en invierno y a las 10 en verano.5

Derribo

[editar]El proceso de derribo de la Torre de inició el 8 de noviembre de 1885 a partir de la carta leída en una sesión de Ayuntamiento en la que Patrocinio López, Antonio Ferrer y Francisco Navarro manifiestan que:

[...] ya desde algún tiempo vienen observando que de la torre se desprenden algunos pedazos de tierra que demuestran en concepto de los exponentes que el edificio se halla en inminente y próxima ruina, y que para evitar desgracias personales lo ponían en conocimiento de la Municipalidad, para que tomase las medidas de precaución que estimara oportunas.

Se emite un informe pero la situación queda parada hasta agosto de 1887, en que se instruye informe sobre la ruina que amenaza la Torre del Orejón. A principios de 1888 el Arquitecto provincial visita la ciudad y aconseja la inmediata demolición o el apuntalamiento de sus muros, pisos y cubiertas interiores. El 15 de enero se decide apuntalar la torre y levantar una nueva a la entrada de la plaza, mirando a la carretera de Alicante a Ocaña.

El sentimiento popular, mayoritariamente en contra de la demolición, se puede observar en los siguientes fragmentos de la zarzuela La Torre del Orejón:6

El puente Madrí y las Cruces

la Losilla y el Portón,

dice que han mercao pañuelos

pa llorarle al Orejón.Aquí, muchachos, llegar,

y empuñar el matracón

pa dejar sin resollar

al que toque al Orejón.

Sin embargo los ánimos se calmaron argumentando que no se trataba de destruir, sino de recolocar, y que además, derribando la torre se ensancharía y hermosearía la calle Mayor, una de las principales arterias de la ciudad en aquella época. Sin embargo, el Arquitecto provincial determina que el nuevo lugar elegido para la torre no reúne las condiciones y que además los gastos serían demasiado elevados, con lo que aconseja trasladar el Orejón a la torre de Santa María. El 22 de julio de 1888 se decide cuál será la manera y el coste de derribar la torre, y se sabe, por un acta de sesión del Ayuntamiento, que el 21 de octubre la torre ya había sido demolida.

Características

[editar]Medía unos 3,5 metros cuadrados de base por 20 de altura, y estaba situada junto a la casa de Patrocinio López Balaguer. Desde la torre hasta la esquina de la calle del Reloj, había un arco de unos 4 metros de luz. Por la parte de la calle Mayor, la torre tenía una pequeña entrada con puerta de madera lisa que daba a las escaleras que, en forma rectangular, subían a diferentes pisos. En el primero se encontraba el Orejón, y en los restantes, el reloj y las campanas.5 El estilo constructivo era ecléctico, predominando los elementos barrocos.1

Al principio, dentro de la vivienda de la citada Patrocinio se encontraba la llamada Casa del Pregonero, donde éste guardaba los utensilios propios de cargo. Al sonar las horas, el mecanismo hacía que se abriera la caja de dos puertas que contenía la grotesca cabeza del Orejón.

| Iglesia arciprestal de Santiago Apóstol | ||

|---|---|---|

| bien de interés cultural y bien de interés cultural | ||

| ||

| Localización | ||

| País | España | |

| Comunidad | Comunidad Valenciana | |

| Provincia | Alicante | |

| Localidad | Villena | |

| Coordenadas | 38°37′53″N 0°51′50″O | |

| Información religiosa | ||

| Culto | Iglesia católica | |

| Diócesis | Orihuela-Alicante | |

| Advocación | Apóstol Santiago | |

| Patrono | Santiago el Mayor | |

| Historia del edificio | ||

| Construcción | Siglo XV | |

| Datos arquitectónicos | ||

| Tipo | Iglesia | |

| Estilo | Gótico valenciano y renacentista | |

| Identificador como monumento | RI-51-0000367 | |

| Año de inscripción | 3 de junio de 1931 | |

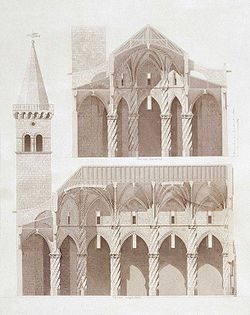

La iglesia arciprestal de Santiago de Villena está situada en la plaza de Santiago de dicha ciudad. Comenzó a edificarse en el siglo XIV, aunque su aspecto actual data del siglo XVI. Es la mayor y más importante iglesia de Villena, y se trata de uno de los conjuntos gótico-renacentistas más importantes de la Comunidad Valenciana, dado que conformó el arquetipo de la escuela arquitectónica del gótico valenciano que tuvo amplia resonancia regional.1

Tipología

[editar]

Su planta de tres naves y sus columnas torsas, similares a las de las lonjas de Valencia y de Mallorca se pueden considerar típicas del gótico, si bien adquieren aquí una mayor monumentalidad, además de ser las más antiguas construidas en un edificio religioso, posteriormente imitadas por la catedral de Orihuela. Su disposición interior se asemeja a la de la Seo de Manresa, en la que probablemente se inspiró su autor.2

Historia

[editar]Se sabe que a mediados del siglo XV ya existía un templo bajo la advocación de Santiago, de proporciones reducidas y considerablemente estrecho. Poco antes de 1492, con el patronazgo de la ilustre familia villenense de Medina se inicia la primera fase de la ampliación que acabaría hacia 1510. El templo entonces era más corto que el actual, y carecía de la sacristía y la capilla de la comunión, amén de que tenía un huerto anejo y casas adosadas a los muros, que fueron demolidas en 1741. El primitivo retablo del altar mayor procedía de la catedral de Murcia y se adquirió el 17 de enero de 1513 por la suma de 34 375 maravedís.1

La ampliación que continuó a lo largo de todo el siglo XVI, introduciéndose en este momento los elementos renacentistas más destacados de la iglesia tal como son la puerta de acceso a la sacristía y el aula capitular, la pila bautismal y las dos ventanas del primer piso de la torre, todo ello de tradición murciana y atribuido a Jacobo Florentino y a Jerónimo Quijano. Destacan al pie del altar los restos de la reja labrada en Roma el año 1543.3 Antes de 1575, con total seguridad, ya se había alargado la iglesia hasta sus límites actuales a fin de dotarla de coro y trascoro y se había cubierto de losas de mármol el altar mayor. En la Relación que el Concejo de Villena envió a Felipe II en 1575 aparecen numerosas menciones a diferentes aspectos del templo. De una parte, se hace relación de los benefactores del templo y qué hicieron:

Sancho Garçía de Medina [...] que edificó de muy grande, costosa e alta obra de piedra labrada la iglesia que esta dentro de lo çercado de la dicha ciudad, so invocación del bienaventurado apostol señor Santiago. [...] Pedro de Medina [...] Asimismo, hizo grandes gastos en acabar obras de la dicha iglesia de señor Santiago, entre las cuales hizo una sacristía de piedra labrada muy costosa y fuerte y provechosa a dicha iglesia, y la doto de mucha plata labrada para la dicha iglesia, ansi de platos, cálices, cruces, calderetas de plata, vestimentas, tapicerías y otras muchas cosas e libería. [...] Juan Rodríguez Navarro [...] ansimismo gastó mucha parte de sus bienes en acabar de obrar y poner en perfición la dicha iglesia de Señor Santiago de la dicha çiudad, que edifico el coro de dicha iglesia e loso de mármoles las gradas e suelo de los lados de la dicha capilla mayor, e hizo labrar las rrexas de los lados de la dicha capilla mayor, e hizo vestimentos e otros ornamentos para la dicha iglesia.4

Se mencionan también los escudos heráldicos que se colocaron en el muro de la actual calle Ramón y Cajal, y que fueron destruidos durante la Guerra Civil y restaurados en 2007:5

Sancho Garçia de Medina, maestre escuela que fundo la yglesia de señor Sanctiago, en la cabeça de dicha yglesia puso las armas de vuesa magestad, e al pie e lados, las de esta çiudad declaradas en esta escritura, e mas baxas puso sus armas, que es un escudo, y de medio arriba una letra M, y de medio abajo, unas barras, y ençima del escudo, un sonbrero con borlas pendientes.6

Aparece asimismo la localización de la iglesia y la relación de sus enterramientos y capillas:

Ay dos iglesias parrochales, la una so invocaçion del señor Sanctiago, dentro de lo çercado de la çiudad; [...] solamente ay capillas puestas entre los estribos o pilares de la pared de las dichas yglesias, entre los quales ay algunos enterramientos conoçidos de personas e parentelas particulares. [...] La invocaçion de los enterramiento son: en la yglesia del señor Sanctiago, el enterramiento de la capilla mayor prinçipal de dicha yglesia e de dicha ynvocaçion hera del dicho don Sancho Garçia de Medina [...] e de sus deçendientes, y en ella esta sepultado el susodicho y el Tesorero don Pedro de Medina, y el canonigo Juan Rodriguez Navarro. [...] Y en la dicha yglesia de señor Sanctiago, las capillas que ay entre los dichos estribos son: a la cabeça de la dicha yglesia, una capilla so ynvocaçion de señor San Miguel; y la segunda, a la parte del Evangelio, so ynvocaçion de Nuestra Señora del Pópulo; e la terçera, so ynvocaçion de Nuestra Señora de la Esperanza; y otra, so ynvocaçion de señor Sancto Elifonso; e otra, so ynvocaçion de la Salutaçion del Angel a Nuestra Señora; y otra, so ynvocaçion de sancto Estevan e San Geronimo; e otra, del Naçimiento de Nuestro Señor Jhu. Xpo. Y a la parte de la Epistola, otra capilla so ynvocaçion de Nuestra Señora de Graçia; y otra, so ynvocaçion de Nuestra Señora del Rosario; e otra, de San Bartolome; y otra, de los Angeles.7

Entre 1576 y hasta 1581 el compositor Ambrosio Cotes fue maestro de capilla de la iglesia de Santiago.8 En 1656 se adquirió un nuevo órgano, que se destruyó durante la guerra civil, por la elevada suma de 143 915 maravedís. Durante el siglo XVIII se llevaron a cabo numerosas reformas. Ya en 1709 se nombra blanquear la iglesia, cosa que se mandará hacer al menos en otra ocasión, aunque en la actualidad las paredes vuelven a lucir la piedra desnuda. A mediados de dicho siglo se añaden las pilastras con florones de la puerta de la iglesia que da a la plaza. También se mandó dorar el nuevo retablo, adquirido en 1728, y se partió en cuatro el antiguo retablo. Se picaron los pilares de la iglesia, se colocaron florones de madera en las claves de las bóvedas y se adornaron las ventanas con balconcillos, celosías y vidrieras.

Durante la guerra civil la iglesia sufrió numerosos daños. Se mutiló la verja del altar mayor, se destruyó el órgano, desaparecieron todas las imágenes, cuadros, ornamentos y objetos de culto y se perdieron casi todos los libros capitulares, los registros parroquiales y el archivo musical. Además, se picaron los blasones de piedra que adornaban el muro de la calle Ramón y Cajal, y que fueron restaurados en 2007.5 En los años 50 se eliminó el coro y se derribó la plataforma del coro. En cambio, se reconstruyeron varias capillas y el púlpito. La iglesia fue declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1931.9

Las campanas y el reloj

[editar]No se tienen noticias de las campanas anteriores al siglo XVII. Se sabe que la lengua de la medianera se reparó en 1623 y que en 1650 se fundieron y repararon dos de ellas. En 1662 se reparó la campanilla de la llamada Segundilla, y en 1686 se colocó una campana nueva. En 1703 se reparó la triple echándole más hierro y en 1742 se fundió una de las antiguas para hacer una nueva. Con respecto a las actuales, la segunda está fechada en 1750 y la tercera en 1727.

Se supone que ya había reloj en el siglo XVIII, dado el prestigio de que contaron los relojeros villenenses en todo ese siglo y parte del siguiente. El actual, no obstante, está fechado en 1888, y hasta 1951 no se remozaron sus esferas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario