Gárgoris1 fue un rey mitológico de los cunetes, uno de los pueblos de Tartessos,2 y según la leyenda, inventor de la apicultura.

Según la leyenda, Gárgoris mantenía relaciones sexuales con su hija, cuyo nombre se ha perdido. Al quedar ésta embarazada, Gárgoris mandó que fuera encerrada para avergonzarla y ordenó asesinar al niño, Habis. Pero éste, siendo preservado por la fortuna, consiguió sobrevivir a todas las calamidades.

Habis, crecido como un salvaje, fue capturado por los súbditos de su padre, el cual, al ver sus marcas de nacimiento, lo reconoció como propio. Admirado por los peligros que había sufrido y de los que había salido ileso, Gárgoris lo nombró heredero al trono.

En la mitología griega, Gerión (en griego antiguo Γηρυών Gêruôn o Γηρυόνης Gêruônês) era un monstruoso gigante, hijo de Crisaor y Calírroe.

Gerión es descrito como un ser antropomorfo formado por tres cuerpos, con sus respectivas cabezas y extremidades, según la mayoría de las versiones. Aunque no se suele especificar la forma exacta de la unión entre los tres cuerpos, se le suele representar con una unión lineal o radial por las cinturas.

Gerión vivía en la isla Eritea del archipiélago de las Gadeiras (actual Cádiz),1más allá de las columnas de Hércules al oeste del Mediterráneo, ya en el curso del Océano. Era dueño de un perro llamado Ortro, y de una espléndida cabaña de ganado que era guardado por Ortro y por un pastor llamado Euritión.

Como décimo de sus doce trabajos, Hércules le robó el rebaño que tenía de vacas rojas y bueyes. Gerión fue en busca de venganza y luchó contra Hércules, pero este le lanzó una flecha, envenenada con el veneno de la Hidra, que atravesó sus tres cuerpos y acabó con él.

El décimo trabajo de Heracles[editar]

El décimo trabajo de Heracles consistió en robar el ganado de Gerión. Mientras viajaba hacia allí, cruzó el desierto libio (Libia era el nombre genérico de África para los griegos) y quedó tan frustrado por el calor que disparó una flecha a Helios, el sol. Helios le rogó que parase y Heracles pidió a cambio la copa dorada que el dios usaba para cruzar el mar cada noche de poniente a levante. Heracles usó esta copa dorada para llegar a Eritia, en lo que constituye uno de los motivos de los pintores de vasijas.

Asociaciones ctónicas[editar]

A veces se identifica a Gerión como un demonio de la muerte ctónico, principalmente por su asociación con la dirección de extremo oeste. En La divina comedia de Dante Gerión se convierte en una bestia con cola de escorpión pero rostro de hombre honesto que mora en el Flegetón al borde del Séptimo Círculo (el círculo de la violencia) descendiendo al infierno. Allí señala el paso al Octavo Círculo mientras se baña al borde del abismo en el Cocito.

Origen[editar]

Cuando el sol alcanza la constelación de Géminis, se encuentra con la constelación Auriga. Muchas creencias antiguas asociaban el camino diario del sol por el cielo con el dios sol conduciendo un ardiente carro, y de esta forma, aquí, el camino anual del sol (su tránsito) consigue su carro (Auriga). Posteriormente la mitología griega consideró que el sol usaba una copa para cruzar el cielo.

En esta región del cielo hay también un vasto espacio sin estrellas fácilmente visibles (ahora ocupadas por las modernas constelaciones de Lynx y Camelopardalis), que los antiguos griegos describían como un desierto. Una historia basada en esta región del cielo requiere por tanto un vasto desierto, siendo el mejor conocido por los griegos antiguos el de Libia. Sin embargo, al estar esta zona desértica lejos de muchas constelaciones en esta región del cielo, situar una historia en él requería de alguien que lo cruzase hasta su localización principal. Dado que el Auriga es la constelación más cercana desde el comienzo del tránsito del sol hasta el borde del espacio vacío, un carro solar (más tarde convertido en copa) se convierte en la forma de cruzar el desierto.

La Vía Láctea fue bautizada así por los griegos antiguos porque parece ser una mancha de leche cruzando el cielo. Algunos, sin embargo, eran capaces de discernir algunas estrellas individuales en ella, y de esta forma pasó a parecer un vasto rebaño de vacas, cuya leche llenaba los huecos entre ellas. La estrella Capella, que es parte del Auriga, era conocida por los griegos como la «estrella del pastor» (pues algunos consideraban que el Auriga era un pastor conduciendo un carro, incluyendo a este, mientras llevaba una cabra colgada de su hombro izquierdo). Capella está muy cerca, aunque fuera, de la Vía Láctea y como tal, considerada como un pastor, parece estar arreándola.

En Géminis, la constelación Canis Major (el ‘gran perro’) queda junto a la Vía Láctea. La cabeza de la constelación mira en dirección contraria al sol. Sin embargo, al otro extremo de la constelación (donde estaría la cola) queda la estrella Sirius, considerada maligna por muchas mitologías antiguas debido a su titileo y rojez, que era considerada a su vez un perro («estrella perro»), por asociación con la constelación. Así, la constelación tenía dos cabezas, una la normal y otra, Sirius, al otro extremo.

Más cerca del sol que Canis Major, y también guardando la Vía Láctea en esta zona de su tránsito de forma parecida a Canis Major y Capella, está Orión el gigante. Tradicionalmente Orión es considerado un único gigante, pero es igualmente posible distinguir en ella tres cuerpos completos separados unidos por la cintura, como se describía a Gerión, particularmente al aparecer las piernas en direcciones bastante diferentes, y dibujos alternativos de la constelación (que tienen en cuenta estrellas ligeramente más débiles que los diagramas básicos) suelen mostrar tres en lugar de dos brazos, compartiendo el segundo y tercero el mismo hombro derecho.

El sol logra superar estos obstáculos, cruzando la Vía Láctea. El Auriga parece haberse dejado en la propia Vía Láctea, y por esto algunas de las vacas del rebaño están en él. Tras la Vía Láctea, el sol se encuentra con Géminis. Las representaciones de Géminis varían según se incline a este u oeste, siendo posible en esta último caso dibujar la constelación como dos hombres, descansando sus pies en la Vía Láctea. En las representaciones que la inclinan al este, uno de los gemelos está en la Vía Láctea y el otro fuera de ella, y así uno ha «robado algunas vacas» y el otro, al que cruza el tránsito del sol, no. En el mito de Cástor y Pólux (los nombres habitualmente dados a los gemelos), sus muertes se deben a una disputa por el robo de un ganado.

Leyendas posteriores[editar]

Según algunos autores, el gigante arrancó de cuajo un olivo para utilizarlo como arma contra Heracles. El árbol se hizo pedazos al estrellarse contra la coraza de bronce del héroe, que contraatacó con la misma arma. Las poderosas manos del gigante se juntaron para detener el choque y de esta forma desarmó a Heracles, que huyó corriendo a refugiarse a un bosque.

Gerión, tras convencer a su madre (que había presenciado todo el suceso) de que debía dar captura a Heracles, sobrevoló la zona buscándolo. Heracles aprovechó entonces para disparar una de sus flechas envenenadas, que alcanzó al gigante atravesándole los tres corazones. Cayó al suelo y de la sangre que emanó de su herida nació un drago. Otra leyenda identifica al drago que se conserva en el jardín de la Facultad de Bellas Artes de Cádiz con el surgido de la sangre de Gerión.2

Según se recoge en la Historia de España de Alfonso X el Sabio, escrita en el siglo XIII, Gerión obligaba a sus súbditos a entregarle la mitad de sus bienes, e incluso a sus hijos, hasta que llegó a estas tierras Hércules. Los aterrorizados habitantes le pidieron ayuda y este retó a Gerión a una lucha a muerte. Después de tres días de batalla, la cabeza del gigante fue enterrada en el mismo lugar donde se levantó la Torre de Hércules en La Coruña.

En el primer intento de dar validez histórica a Gerión, Pompeyo Trogo, conocido a partir del epítome que de su obra hizo Marco Juniano Justino, afirma que Gerión no era un gigante con tres cuerpos, sino que se trataba de tres hermanos, que atacaron a Hércules al verle robar su ganado:

El mismo Gerión no era un hombre con tres cuerpos, como nos dicen las fábulas, sino que se trataba de tres hermanos, que vivían en tal armonía, que parecían actuar movidos por una misma alma; y ellos no atacaron a Hércules motu proprio, sino que, viendo robar sus reses, pretendieron recuperar lo que les había sido arrebatado por medio de la fuerza.

Habis,1 también llamado Habido2 o Abido, fue un mítico rey de Tartessos. Hijo de Gárgoris y de una de sus hijas.

Historia[editar]

Por ser fruto de una relación incestuosa, al nacer es abandonado en un cerro cercano a un cubil de fieras, las cuales lo amamantaron y protegieron. Al saber que no había muerto, Gárgoris mandó que lo sacaran de la cueva para matarlo de otra forma. Se intentó que muriera aplastado en una estampida de vacas, devorado por perros y cerdos hambrientos, o lanzado al mar. Fue criado por una cierva.

Al crecer se convirtió en un hábil bandolero. Fue apresado por campesinos y, al ser conducido al rey, este lo reconoció como su nieto, perdonándolo y nombrándolo heredero.

Se le atribuye el invento de la agricultura con arado y las leyes de Tartessos. También se le atribuye la división de la sociedad en siete clases, prohibiendo las labores serviles para la élite.

La leyenda, recogida por el historiador romano Pompeyo Trogo,3 fue narrada en verso en el culto poema Las Abidas (1566) de Jerónimo de Arbolanche.

La leyenda según Pompeyo Trogo[editar]

Al final del libro sobre Hispania de sus Historiae, el galo Pompeyo Trogo (XLIV, 1-16) recoge la leyenda de Habis, único mito transmitido por las fuentes de la Hispania Antigua que debió obtener de Asclepíades de Mirlea, ya que este enseñó gramática en Turdetania y escribió sobre sus pueblos:

Por otra parte, los bosques de los tartesios, en los que los Titanes, se dice, hicieron la guerra contra los dioses, los habitaron los cunetes, cuyo antiquísimo rey Gárgoris fue el primero que descubrió la utilidad de recoger la miel. Éste, habiendo tenido un nieto tras la violación de su hija, por vergüenza de su infamia intentó hacer desaparecer al niño por medios diversos, pero, salvado de todos los peligros por una especie de fortuna, finalmente llegó a reinar por la compasión que despertaron tantas penalidades. Ante todo, ordenó abandonarlo y, pocos días después, al enviar a buscar su cuerpo abandonado, se encontró que distintas fieras lo habían alimentado con su leche. Después de llevarlo a casa, manda arrojarlo en un camino muy estrecho, por el que acostumbraba a pasar el ganado; hombre verdaderamente cruel, ya que prefería que su nieto fuera pisoteado en vez de darle muerte simplemente. Como también entonces había salido ileso y no estuvo falto de alimentos, lo arrojó primero a unos perros hambrientos y torturados por la privación de muchos días y después también a los cerdos. Así pues, puesto que no sólo no recibía daño, sino que además era alimentado por las ubres de algunas hembras, mandó por último arrojarlo al Océano. Entonces claramente por una manifiesta voluntad divina, en medio de las enfurecidas aguas y el flujo y reflujo de las olas, como si fuera transportado en una nave y no por el oleaje, es depositado en la playa por unas aguas tranquilas, y no mucho después se presentó una cierva, que ofrecía al niño sus ubres. Más tarde, por la convivencia con su nodriza el niño tuvo una agilidad extraordinaria y durante mucho tiempo recorrió montañas y valles en medio de los rebaños de ciervos, no menos veloz que ellos. Finalmente, apresado con un lazo, es ofrecido al rey como regalo. Entonces, por el parecido de las facciones y por las señales que se habían marcado a fuego en su cuerpo cuando pequeño, reconoce al nieto. Después, admirando tantas penalidades y peligros, él mismo lo designa su sucesor al trono. Se le puso el nombre de Habis, y después de haber recibido la dignidad real, fue de tal grandeza, que parecía no en vano arrancado a tantos peligros por la majestad de los dioses. De hecho, sometió a leyes a un pueblo bárbaro y fue el primero que enseñó a poner a los bueyes bajo el yugo del arado y a procurarse el trigo con labranza y obligó a los hombres, por odio a lo que él mismo había soportado, a dejar la comida silvestre y tomar alimentos más suaves. Sus vicisitudes parecerían fabulosas si no se contara que los fundadores de los romanos fueron alimentados por una loba y que Ciro, rey de los persas, fue criado por una perra. Prohibió al pueblo los trabajos de esclavo y distribuyó la población en siete ciudades. Muerto Habis, sus sucesores retuvieron el trono durante muchos siglos.Hispalo es un personaje mitológico, hijo de Hércules y padre de Hispan. Se le atribuye la fundación de Hispalis. Se habría convertido así en rey de Tartessos.1 También se llama Hispalo al río Guadalquivir.

El término idioma tartésico tiene tres acepciones:

- La lengua propia de la ciudad de Tartessos;

- La lengua correspondiente a los habitantes de la cultura orientalizante del Bajo Guadalquivir entre los siglos VIII y VI a. C. (que arqueológicamente se llama tartesia);

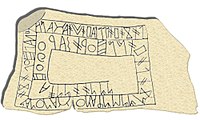

- La lengua correspondiente a una setentena de breves inscripciones que se han encontrado principalmente en el sur de Portugal (Algarve y Baixo Alentejo), mientras que algunas se han encontrado también en el Guadiana Medio (en Extremadura) y unas pocas en el Bajo Guadalquivir. Dado que en la zona propiamente tartesia su documentación es exigua, se ha discutido si esta escritura se corresponde efectivamente con la lengua tartesia o si se trata de una lengua periférica a lo tartesio.

Es por ello que cuando a la lengua de estas estelas se denomina "tartesio" o "tartésico" hay que tener en cuenta que dicho nombre no deja de ser una hipótesis: que sería la lengua del antiguo reino de Tartessos. Muchos historiadores se han decantado por una denominación diferente para la lengua de estas estelas: sudlusitana (Schmoll, Rodríguez Ramos y hasta hace poco también Untermann), puesto que los textos no aparecen en zona considerada tartésica (que estaría entre Huelva y el valle del Guadalquivir). Por otra parte, la denominación sudlusitano tiene el inconveniente de prestarse a confusión dando a entender la idea de una relación con la lengua lusitana. Otros nombres serían bástulo-turdetana (Gómez-Moreno), del Suroeste (Maluquer de Motes), del Algarve (De Hoz) y más atinadamente cunético o lengua de los Cunetes (Koch).

Los turdetanos de época romana son considerados los herederos de la cultura tartésica y posiblemente incluso la palabra turd-etano sea una variante de la misma de tart-esio. Estrabón los menciona como "... los más cultos de los íberos y tienen escritura y escritos históricos en prosa y verso y leyes en forma métrica que según se dice datan de 6000 años".

La lengua tartesia en el contexto de las inscriptiones en Lenguas paleohispánicas

Testimonios no epigráficos de la lengua de la región de Tartessos[editar]

Además del testimonio de las inscripciones llamadas tartesias (sobre las que se centrará el resto del artículo), existe información adicional derivada de los nombres propios mencionados en textos principalmente greco-latinos. De un lado tenemos los nombres relacionados explícitamente con el reino de Tartessos; de otro los nombres indígenas conocidos en la región en época romana.

De los nombres del reino de Tartessos hay muy poco, aunque alguna interpretación es interesante. Se ha indicado que el nombre del rey Arganthonio, de cuyo reino se dice que era opulento en plata, coincide con el término celta para plata *argantom, de modo que sería el (hombre) de la plata; también se ha sugerido que el rey mítico Gárgoris, podría entenderse en celta galo como un *gargo-rix "rey feroz" / "rey terrible". Sendas interpretaciones coincidirían con la línea de quienes consideran que la lengua de las estelas tartesias sería céltica. Por otro lado, del propio nombre de Tartessos, se ha señalado la presencia del sufijo típico en términos egeos pre-griegos -essos. Sin embargo, como ha señalado Jürgen Untermann, no puede descartarse que unos nombres indígenas diferentes hayan sido deformados por los griegos según secuencias que les eran familiares.

Del testimonio de la zona andaluza de época romana, Untermann ha demostrado que la Península Ibérica se divide en tres regiones según los términos usados para los nombres de ciudades: unos son los íberos en iltiR- (básicamente en la zona mediterránea), otros son los celtas en -briga, mientras que en el sector del Bajo Guadalquivir predominan unos topónimos que se pueden encontrar desde Lisboa a Málaga y que presentan el elemento ipo-/ippo- o el oba: On-oba (Huelva), Cord-uba (Córdoba), Oliss-ippo (Lisboa) y otros como Baes-ippo, Il-ipa, Ipo-lca, Ipo-noba, Maen-oba, Ob-ulco u Osson-oba. Estos topónimos son índice de un estrato lingüístico sin determinar, que no es seguro si es la misma lengua que las estelas o que la ciudad de Tartessos, pero que por su dispersión geográfica legítimamente puede considerarse turdetano o tartesio.

Historia[editar]

No se sabe cuándo apareció la lengua tartésica en la península. Tampoco se conoce con exactitud cuándo se comenzó a usar la escritura. La lengua sólo aparece en una serie de estelas cuya datación es poco clara, pero que correspondería al menos a los siglos VII/VI al V a. C.; mientras que hay discrepancia sobre si la escritura/lengua de la ceca de Salacia (Alcácer do Sal, Portugal) de hacia el 200 a. C. corresponde a la lengua de las estelas, por lo que es realmente poco lo que puede decirse, si bien la transcripción de la ceca permite reconocer un significativo final en "-ipon".

Tampoco se conoce con exactitud cuándo dejó de hablarse, pero se puede suponer que, al igual que en el resto del sur peninsular, la aculturación por los romanos fue bastante rápida con la reorganización administrativa como provincias y las colonizaciones latinas tras las derrotas militares de las anteriores jerarquías de poder.

Escritura[editar]

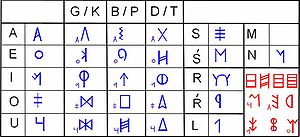

La escritura de las estelas es una escritura paleohispánica muy similar, tanto por la forma de los signos como por el valor que los signos representan, a la escritura ibérica suroriental que expresa lengua ibérica. Sobre el origen de las escrituras paleohispánicas no hay consenso: para algunos investigadores su origen esta directa y únicamente vinculado al alfabeto fenicio, mientras que para otros en su creación también habría influido el alfabeto griego.

Con la excepción del alfabeto greco-ibérico, el resto de escrituras paleohispánicas comparten una característica tipológica distintiva: presentan signos con valor silábico para las oclusivas y signos con valor alfabético para el resto de consonantes y vocales. Desde el punto de vista de la clasificación de los sistemas de escritura no son alfabetos ni silabarios, sino escrituras mixtas que se identifican normalmente como semisilabarios. La particularidad de la escritura tartesia es la sistemática redundancia vocálica de los signos silábicos, fenómeno que en las otras escrituras paleohispánicas es residual. Algunos investigadores consideran esta escritura como un semisilabario redundante, mientras que otros la consideran un alfabeto redundante. El fenómeno de la redundancia vocálica de los signos silábicos fue descubierto por Ulrich Schmoll y permite clasificar la mayor parte de los signos de esta escritura en silábicos, vocálicos y consonánticos. Aun así, su desciframiento aún no se puede dar por cerrado, puesto que no hay consenso entre los diferentes investigadores que han hecho propuestas concretas.

Textos de Ejemplo[editar]

- Fonte Velha (Bensafrim):

- lokoobooniirabootooaŕaiaikaalteelokonanenaŕ[-]ekaa?iiśiinkoolobooiiteerobaarebeeteasiioonii

- (Untermann 1997).

- Herdade da Abobada (Almodôvar)

- ir´ualkuusie : :naŕkeentiimubaateerobaare?aataaneatee

- (Untermann 1997).

La lengua de las estelas[editar]

El estado actual del desciframiento del semisilabario es parte provisional e inacabado. Existen signos cuya lectura no es segura y los textos casi nunca presentan separación entre palabras. Por ello, un intento de traducción o incluso de lectura es muy arriesgado, aunque sobre la mayoría de las inscripciones (dado su carácter breve, con una serie de palabras repetidas respecto a un aparente nombre propio siempre diferente) hay cierta unanimidad al respecto de que se tratarían de inscripciones funerarias.

En el estado actual de conocimientos poco puede decirse más que dar una visión genérica a partir de las transcripciones. Se distinguen 5 vocales: "a", "e", "i", "o" y "u"; habiéndose notado la presencia de los diptongos /ai/ y /oi/. También se ha apreciado el uso del signo "u" en función semiconsonática de /w/. Como en íbero se distinguen signos para los tres órdenes de oclusivas orales de tipo velar, dental y labial; pero debe notarse que aunque la transcripción se haga con las sordas "k", "t" y "p" no serían indicativas de si eran sordas o sonoras; de la misma manera, aunque en ocasiones se transcribe la labial como "b", ello no implica que sea sonora y no sorda (nótese pues que "paare" y "baare" son dos transcripciones distintas de las mismas letras tartesias. Están claramente documentadas las consonantes "l" y "n", así como dos "s" (tal vez una de ellas palatal) y dos "r" (de distinción desconocida); mientras que el uso de "m" sólo se produciría ante "u", así como una posible aspirada de tipo "h" (con un sonido del tipo jota) que solo se encontraría ante "a".

Los términos más repetidos son las 'palabras': "paare" y "naŕkeentii", del que existen diversas variantes en su final como "naŕkeenii", "naŕkeeii" o "naŕkeenai" (entre otras) y formas tal vez abreviadas (?) como "naŕkee" o "naŕkeen". Es interesante indicar que, de forma excepcional, el primer término presenta variantes con terminaciones similares a los del segundo ("paaren", "paarentii"; razón por la cual se ha propuesto que ambos fuesen verbos. En menor medida son recurrentes también otros elementos como "(paa) tee ero", "iru" (para Untermann un pronombre o un adverbio), "paane" o "uarpaan", término éste sobre el que Correa ha señalado que podría ser un título honorífico o magistratura que indicaría el rango del difunto.

De los presuntos nombres propios se ha indicado que suelen presentar unos finales característicos (que podrían ser sufijos típicos de la formación de antropónimos)como "-on", "-ir" o "ea"; que pueden ir también juntos en casos como "on-ir" o "ir-ea". Algunos posibles antropónimos serían: aarkuuior, aipuuris, akoolion, arpuuiel, koopeelipoon, lokoopooniir, ooŕoir, pootiiea, śutuuiirea, taalainon, tiirtoos, uarpooiir o uursaar.

No está claro si la lengua era sufijal o aglutinante, aunque se ha señalado la aparente existencia de sufijos, como los ya vistos al tratar de las variantes de la fórmula y los de los antropónimos, así como otros relativamente frecuentes, como "-śe" o "-ne".

Relación con otras lenguas[editar]

Estrabón comenta que :

(los Turdetanos) tienen escritura... También los demás íberos tienen escritura, pero no la misma, siendo también sus idiomas distintos

Desde 1966 se han producido diversos intentos de filiar la lengua de las inscripciones tartesias, yendo la totalidad de los intentos orientada a identificarla como una lengua indoeuropea, pero, por interesantes que estos intentos puedan ser, no han llegado a ninguna conclusión definitiva y, de hecho, recientemente se ha propuesto la hipótesis contraria: que los datos disponibles abogan porque sea una lengua no indoeuropea. Restando esta discusión pendiente, sí parece clara su falta de relación con las demás lenguas vecinas: ni con el íbero, ni con el vasco, ni con el bereber, ni con el fenicio.

Hipótesis Indoeuropeas[editar]

Hipótesis anatolia y griega[editar]

El pionero de estos estudios fue Stig Wikander y, aunque sus propuestas están lastradas por el uso de una transcripción obsoleta, su propuesta principal sigue siendo objeto de estudio: el ver en keenii y keentii dos formas verbales según la conjugación indoeuropea. En la primera forma se seguiría el modelo de la conjugación -hi de las lenguas anatolias en la que, como en griego antiguo, una desinencia -i es la marca de la tercera persona del singular. Mientras que en la segunda, tanto podríamos tener una tercera del plural de la conjugación -hi (desinencia -nti) como una tercera del singular de la conjugación -mi (desinencia -ti). Nacía así la hipótesis anatolia, que sugería una relación entre los pueblos anatolios y Andalucía muy en la línea de las reconstrucciones difusionistas de Adolf Schulten (para quien Tartessos era una colonia etrusca, quienes a su vez eran de origen egeo), de Gordon Childe y de Manuel Gómez-Moreno (para quien la cultura tartesia y más concretamente su escritura tenían parentesco con la cultura minoica). Ideas todas ellas hoy en día superadas.

Hipótesis Celta[editar]

Posteriormente Correa creyó encontrar algunos indicios de que la lengua de las inscripciones pudiera ser celta. La teoría celta es históricamente congruente, dado que las fuentes greco-latinas mencionan expresamente la presencia de celtici en la Bética, por más que su presencia es interpretable con una llegada tardía a partir del s. V aC (o incluso en el s. IIaC) y no parecen relacionables con la toponimia tartesia, sino con los topónimos en briga.

Correa identificó algunas interesantes interpretaciones sobre los términos tartesios. Así en uarpaan tendríamos el prefijo indoeuropeo uper con la caída de la /p/ típica de las lenguas celtas y el término vendría a significar supremo, en el nombre aipuuris tendríamos un indoeuropeo aikwo-rex ('el rey justo') con una evolución fonética idéntica a la del galo; en el inicio lokoopooniirapoo habría que leer Logo-bo Niira-bo en donde tendríamos una mención al dios celta Lug y a ner ('hombre', 'guerrero'), declinados según un dativo plural -bo (celtibérico -bos, latín -bus) que indicaría las divinidades a las que estaría dedicada la inscripción.

Sin embargo, donde más hincapié ha efectuado Correa ha sido en la equiparación de algunos de los antropónimos que encabezan las inscripciones tartesias con nombres celtas conocidos, como Acco, Alburus, Ambatus y otros.

Con todos estos precedentes, finalmente Untermann ha intentado efectuar una síntesis en la que su principal contribución más allá de las propuestas de Correa ha sido el intento de paralelizar la morfología indoeuropea con las secuencias que se encuentran en las estelas. Así sigue la consideración de unos verbos con singular en -i y plural en -nti (con verbos naŕkee- y baare)y sugiere que los finales en -a y -ea fuesen nominativos femeninos, en -on un Acusativo singular o un Nominativo neutro, los finales en -r serían formas en -r-os contraídas como sucede en latín (faber < *fabrs < *fabros), y -kun un genitivo plural de un nombre de familia en -k- como los celtibéricos.

Con todo, la hipótesis celta va experimentando un cierto receso o desencanto. El propio Correa ha considerado sus resultados poco concluyentes y ha apreciado la falta de la típica flexión indoeuropea en las inscripciones, sugiriendo que aunque los antropónimos parezcan celtas la lengua no lo sería (se habría producido una entrada de gente celta en un entorno no celta). Por su parte, Rodríguez Ramos, tras haberse mostrado partidario de la interpretación indoeuropea es crítico respecto a todos los puntos de la misma. En el plano morfológico considera que los parecidos morfológicos son ocasionales, que no pueden explicar la totalidad de las variantes, dando como norma variantes minoritarias o excepcionales. Pero también considera que el vocalismo de los antropónimos es incompatible con la fonética celta y que, en conjunto, la lengua de las estelas no se podría relacionar con ninguna familia lingüística indoeuropea conocida, considerando que su indoeuropeidad como no imposible, pero improbable.

Entre 2003 y 2004, González Muñoz leyó paare y paane, como maare y maane, dativo singular de 'difunto' y 'monumento' respectivamente. Así como el verbo nargenti como 'hizo'. Preposiciones y adverbios: ane < *ana 'arriba, encima'; ambi- < *h2embh- 'alrededor, a ambos lados', ari- < *pri- 'entorno' (gr. perí); lat. per; cis < *ke+is (deíctico *ke + *es 'este aquí, de este lado'; com- < *kom-; in < *en(i) 'dentro; na- ¿partícula perfectiva?; ro < *pro- 'delante, enfrente' (latín pro); uar- < *uer- < *uper-; to 'a, hacia, para'. Indefinido negativo: *ne + *kwe > nepe que encontramos en galo y britónico medio como nep y en a.irl. nech. Compárese nepá (J.1.2). -iioo [-yo] del tema IE *yo- (J.1.1) concretamente logon ane nargena kíš in kólopoii te ro-mare bedasi-io ni 'el lugar de arriba hice, aquí en Colopos, frente al difunto, para ti, que nos pediste'.Conjunciones y Partículas: pa < *pe < *kwe 'ne' (part. negativa).

En los últimos años la tesis del profesor de la Universidad de Gales, John T. Koch,1 que ve en la lengua del suroeste o tartésica la más antigua lengua celta documentada, que remontaría al siglo VIII a.C. ha cobrado mucha fuerza2

A pesar de ello todavía no hay un completo consenso científico sobre el tema.

No hay comentarios:

Publicar un comentario