HISTORIA MEDIEVAL - AL-ÁNDALUS, CONTINUACIÓN

Organización territorial[editar]

En la época del Emirato y, sobre todo, del Califato, el territorio se organizó en seis grandes regiones (nabiya), tres interiores y tres fronterizas, todas con sus respectivas coras. Las demarcaciones o regiones interiores eran: Al-Gharb, que abarcaba la actual provincia de Huelva y el sur de Portugal; Al-Mawsat o tierras del centro, que se extendía por los valles del Guadalquivir y del Genil, más las zonas montañosas de Andalucía y el sur de la meseta; es decir, la antigua Bética;18 y Al-Sharq o tierra de oriente, que abarcaba el arco mediterráneo, desde la actual provincia de Murcia hasta Tortosa. Entre estas demarcaciones y los reinos cristianos se situaban las tres Marcas: al-Tagr al-Ala o Marca Superior (Zaragoza); al-Tagr al-Awsat o Marca Media (Toledo); y la al-Tagr al-Adna o Marca Inferior (Mérida). Estas Marcas se mantuvieron hasta la aparición de los Reinos de Taifas.

Cada Cora tenía atribuido un territorio con una capital, en la que residía un walí o gobernador, que habitaba en la parte fortificada de la ciudad, o alcazaba. En cada Cora había también un cadí o juez. Las "Marcas" o "thugur" (plural de thagr), en cambio, tenían a su frente un jefe militar llamado qa’id, cuya autoridad se superponía a las autoridades de las coras incluidas en la marca.

Algunos autores consideran que las coras son herederas de las anteriores demarcaciones béticas.19 La demarcación suponía el ejercicio de determinados poderes políticos, administrativos, militares, económicos y judiciales. La Cora, como demarcación base, se usó prácticamente durante toda la existencia de al-Ándalus, aunque solo se dispone de información completa en la época del Califato de Córdoba.20 Algunos autores cifran en 40 el número total de coras que llegó a haber en al-Ándalus,21 y otras fuentes establecen que su número (excluidas las pertenecientes a alguna de las Marcas) rondaría las 21-23 demarcaciones.22

Las Coras, a su vez, estaban divididas en demarcaciones menores, llamadas iqlim, que eran unidades de carácter económico-administrativo, cada una de ellas con un pueblo o castillo como cabecera. En los primeros tiempos de la colonización musulmana, dentro de cada Cora se establecieron los poblados en torno a castillos, denominados "hisn" ("husûn", en plural), que actuaban como centros organizativos y defensores de un cierto ámbito territorial, denominado "Yûz" ("Ayzâ", en plural).23 Esta estructura administrativa se mantiene invariable hasta el siglo X, en que los distritos se modifican, aumentando mucho su tamaño, denominándose "aqâlîm" ("iqlîm", en singular).

En otros momentos históricos, la organización en Coras se sustituyó por otro tipo de demarcaciones, como la Taha, propia del Reino Nazarí de Granada.

La organización estatal del Estado andalusí[editar]

En 711 el ejército de bereberes procedentes del norte de África bajo el mando de Tariq ibn Ziyad cruzó el estrecho de Gibraltar, venció al último rey visigodo e inició la conquista de la Península. Hacia 718 la Península había sido ocupada. La nobleza visigoda había pactado la sumisión y el pago de tributos a los invasores a cambio de la conservación de las tierras.

Las diferentes etapas[editar]

Entre 714 y 756 al-Ándalus fue un emirato dependiente de Damasco, gobernado por un valí y sumido en tensiones. La estabilidad comenzó con la llegada de Abd al-Rahman I, de la dinastía omeya, que convirtió la Península en un emirato independiente. Abd al-Rahman III declaró la independencia religiosa y proclamó el Califato de Córdoba, periodo de máximo esplendor andalusí.

En los inicios del siglo XI, la aristocracia, el ejército, y las ciudades empezaron a actuar de una forma disgregadora. El Califato fue lentamente descomponiéndose y desapareció hacia 1031, dividido en más de veinticinco reinos de taifas. La caída del Califato benefició a los reinos cristianos del norte. A finales del siglo XIII, sobrevivía solamente el Reino de Granada, que perduró hasta el fin de la presencia islámica en 1492.

Organización estatal[editar]

El Estado de al-Ándalus se organizó de una forma centralizada a partir del poder autocrático de los califas, la máxima autoridad de los creyentes. Los califas unieron poder espiritual y temporal, y ese poder se extendía a los ámbitos económicos, judiciales, militares y de política exterior. Dirigía la administración con la ayuda de un primer ministro (hachib) y nombraba a los valíes y a los cadíes. Las regiones fronterizas tenían un estatuto especial y el valí asumía atribuciones militares.

El territorio se dividía en una provincia inferior, en torno a Badajoz; una provincia media, alrededor de Toledo; y una provincia superior, con capital en Zaragoza. La expansión militar y el control de las fronteras exigieron la organización de un ejército. Los mandos del ejército eran en su mayoría árabes, y buena parte de los soldados eran mercenarios bereberes y esclavos.

Economía[editar]

La llegada de la civilización islámica a la península ibérica provocó importantes transformaciones económicas. De una economía esencialmente rural se pasó a una economía marcadamente urbana.[cita requerida]

Uno de los lugares más importantes de la ciudad musulmana es el suq (zoco) o mercado. Los mercados conocieron un renacimiento en la península durante el periodo islámico. En ellos se realizaba el comercio de productos diversos, principalmente de los productos de metal y de otros productos de artesanía así como sedas, algodón o tejidos de lana. Algunos artículos de lujo producidos en al-Ándalus se exportaban a la Europa cristiana, al Magreb y hasta Oriente. Los talleres y tiendas donde se producían esos trabajos eran propiedad del Estado. Mālaqa, la actual Málaga, contaba con una importantísima industria alfarera, donde se cocían losas y ánforas ornamentales, la denominada loza dorada malagueña, que llegaron a tener gran reconocimiento en todo el mediterráneo.24

En al-Ándalus también se recurrió con frecuencia a la esclavitud como fuente de mano de obra. De hecho, el comercio más importante era el de esclavos, que se realizaba por mercaderes judíos establecidos en las zonas del Danubio, Rin y Ródano que llevaban los esclavos hasta Narbona y Barcelona.25 A los esclavos se les solía apreciar diferentemente según su raza ya que a cada una se le atribuía una cualidad diferente para el trabajo.2627

Agricultura[editar]

El Estado musulmán aportó un desarrollo en la agricultura y al comercio. La producción agrícola mejoró gracias al riego y a nuevas prácticas hortícolas. A la trilogía mediterránea se incorporaron nuevos productores y métodos intensivos de cultivo. Adquirieron importancia los productos frutales, las hortalizas y las plantas industriales. Fue una agricultura muy productiva, que generó excedente para el mercado urbano.

En las zonas secas surgió el cultivo del trigo y la cebada.[cita requerida] Se siembran también habas y granos, que eran la base de la alimentación de la población. En períodos de baja producción se recurría a la importación de cereales del norte de África. Fue durante esta época que el cultivo del arroz se introdujo en la península, así como el de la berenjena, la alcachofa y la caña de azúcar. Los frutales ocupaban un área agrícola importante; Sintra era famosa por sus peras y manzanas. El actual Algarve se destacaba por la producción de higos y uvas. También destacaba la producción de miel y de vino. Aunque su consumo estaba prohibido por el islam, este se producía y consumía en grandes cantidades, al menos hasta la llegada de los almohades.28

El fomento de la agricultura[editar]

Había que abastecer al príncipe con productos de la agricultura, y los labradores habían de ser protegidos en sus tareas.29 La ordenación de los personajes poderosos podrían aumentar las fortunas del pueblo, para así evitar el hambre.

Urbanismo[editar]

El Estado musulmán aportó un desarrollo en las ciudades, que fueron el centro de la vida económica, cultural y social. Se desarrolló la artesanía. El destino de los productos de la artesanía era el comercio interior y el exterior. Se importaron esclavos y materias primas de África, de Europa y de Oriente; y se exportaban productos manufacturados de lujo. La circulación de la moneda fue abundante, sobre todo porque la península era un centro de confluencia de las rutas comerciales africanas, europeas y orientales. La ciudad de Córdoba, la ciudad más importante de al-Ándalus cultural y económicamente, superó los 100 000 habitantes en el siglo X, y se convirtió en la mayor ciudad de Europa occidental.

Ganadería[editar]

Menor papel económico tendría la ganadería, destaca su importancia en la alimentación, el transporte y menor en las labores agrícolas. La cría de ganado era también una práctica común, en particular de ganado bovino y caprino. Asimismo, los conejos y las gallinas eran muy apreciados en la alimentación. Los musulmanes cruzaron los sistemas hidráulicos de los romanos con los de los visigodos y con las técnicas que trajeron de Oriente. A lo largo de los ríos construyeron molinos de agua y para sacar agua de los pozos introdujeron la noria y la picota.

Minería[editar]

No contó con un nivel técnico demasiado elevado, durante este periodo continúa la explotación de los yacimientos mineros de la península, como se hacía desde los tiempos de los romanos. La minería se revitalizó con respecto a la época visigoda: destacaron el hierro y el cobre, además del mercurio de Almadén (topónimo de origen árabe). El oro se extraía de algunos ríos, como el Segre, Guadalquivir o en la desembocadura del Tajo.[cita requerida] La plata se encontraba en Murcia, Beja y Córdoba, el hierro de Huelva y San Nicolás del Puerto. El gran yacimiento de cinabrio era Almadén, el cobre de Toledo y Granada, el plomo de Cabra y el estaño del Algarve.

Canteras de mármol se citan las de Macael y la de Sierra Morena, aunque seguía siendo deficitario al-Ándalus en materiales de construcción suntuario y había que importarlos.

Otras actividades[editar]

La abundante madera de los bosques se usaba para la fabricación de piezas de mobiliario y para la construcción naval y como combustible. En Alcácer do Sal esta actividad era intensa debido a la existencia de bosques en las proximidades. Citar también la recolección de plantas medicinales y aromáticas y frutos dedicados a la alimentación (castañas, avellanas...) o productos como el corcho.

La pesca y la extracción del sal eran propiciadas por la existencia de una larga línea costera. En cuanto a la pesca, se daba tanto pesca marítima como fluvial. Aunque el pescado no debió de tener un papel importante en la dieta. Las especies más capturadas eran la sardina y el atún, utilizándose para la captura de este último un tipo de red propia, denominada almadraba.

En cuanto a la sal se obtenía tanto de minas de sal gema en la región de Zaragoza como de salinas (lo más habitual) en las regiones de Alicante, Almería y Cádiz. Gracias a la sal se pudo desarrollar una importante industria de salazón que constituyó uno de los objetos de exportación.

La caza podía aportar también tanto carnes (conejos, perdices...), dedicado a abastecer los mercados urbanos, como pieles destinados a la industria peletera (zorro, nutria...) en zonas escasamente habitadas, situadas en la frontera septentrional. Aunque parece destacar más la caza a modo de diversión, se caza con aves de presa, siendo importante los tratados sobre el cuidado y adiestramiento de estas aves.

Sociedad[editar]

La sociedad andalusí[editar]

La población de al-Ándalus era muy heterogénea, sobre todo al principio, y varió durante el tiempo. Desde el punto de vista étnico estaba constituida principalmente por hispanogodos; seguidos por los bereberes, que conformaban el grueso de los ejércitos omeyas, los árabes que eran el grupo dominante y dirigente, también cabe destacar otras etnias como eslavos, judíos y una amplia masa de esclavos negros. Desde el punto de vista religioso la población era o musulmana o dhimmi (cristianos y judíos). Se conoce como muladíes a los hispanogodos cristianos de al-Ándalus que se habían convertido al islam, mientras que se llama mozárabes a los que conservaron la religión cristiana. Tanto unos como otros adoptaron costumbres y formas de vida musulmanas. La clase dominante estaba formada por árabes, bereberes y muladíes y la clase dominada lo estaba por cristianos y judíos.

La estructura social andalusí estaba condicionada por el origen étnico de cada grupo y por la clase social. Aunque el islam solo reconoce un tipo de sociedad, la umma o comunidad de creyentes, los juristas islámicos fundaron el estatuto social sobre la condición de hombres libres y esclavos. La estructuración interna de cada grupo respondía al siguiente esquema: aristocracia (jassa), notables (ayan) y masa (amma).30

Los mozárabes y los judíos gozaban de libertad de culto, pero a cambio estaban obligados al pago de dos tributos: el impuesto personal (yizia) y el impuesto predial sobre el ingreso de las tierras (jarach). Estos dos grupos tenían autoridades propias, gozaban de libertad de circulación y podían ser juzgados de acuerdo con su derecho. Sin embargo, también estaban sujetos a las siguientes restricciones:

- no podían ejercer cargos políticos;

- los hombres no podían casarse con una musulmana;

- no podían tener criados musulmanes o enterrar sus muertos con ostentación;

- debían habitar en barrios separados de los musulmanes;

- estaban obligados a dar hospitalidad al musulmán que la necesitara, sin recibir remuneración.

Ciudades como Toledo, Mérida, Valencia, Córdoba y Lisboa eran importantes centros mozárabes. La convivencia no siempre estuvo libre de conflictos. En Toledo los mozárabes llegaron a encabezar una revuelta contra el dominio árabe. Algunos mozárabes emigraron a los reinos cristianos del norte, difundiendo con ellos elementos arquitectónicos, onomásticos y toponímicos de la cultura mozárabe. Los judíos se dedicaban al comercio y a la recolección de impuestos. Fueron también médicos, embajadores y tesoreros. El judío Hasdai ibn Shaprut (915-970), llegó a ser uno de los hombres de confianza del califa Abderraman III. En cuanto a su número, se calcula que a finales del siglo XV había unos 50 000 judíos en Granada y unos 100 000 en toda la Iberia islámica.31

Es muy difícil calcular la población del al-Ándalus durante el periodo de mayor extensión del dominio islámico (siglo X), pero se ha sugerido una cifra próxima a los 10 millones de habitantes. Los árabes se establecieron en las tierras más fértiles: el valle del Guadalquivir, levante y el valle del Ebro. Los bereberes ocuparon las áreas montañosas, como las sierras de la Meseta Central y la Serranía de Ronda, siendo también numerosos en Algarve, si bien, después de la revuelta bereber de 740, muchos regresaron al norte de África. En 741 llegaron a al-Ándalus un gran número de sirios con el objetivo de ayudar en la represión de la revuelta bereber, que acabarían por asentarse en el este y sur peninsular. Hay igualmente fuentes que apuntan hacia la presencia de familias yemeníes en ciudades como Silves. Cabe aún destacar la presencia de dos grupos étnicos minoritarios, los negros y los eslavos.

Los negros llegaron a al-Ándalus como esclavos o como mercenarios. Desempeñaron funciones como miembros de la guardia personal de los soberanos, mientras que otros trabajaban como mensajeros. Las mujeres negras fueron concubinas o criadas. Los eslavos fueron inicialmente esclavos, pero muchos consiguieron progresivamente comprar su libertad. Algunos alcanzaron importantes cargos en la administración y durante el periodo de los primeros reinos de taifas (siglo XI) algunos eslavos formarían sus propios reinos.

Cabe destacar que desde principios del siglo XV empezaron a asentarse en los territorios peninsulares los gitanos.

Las casas de las clases más acomodadas se caracterizaban por su confort y belleza, gracias a la presencia de divanes, alfombras, almohadas y tapices que cubrían las paredes. En estas casas las noches se animaban con la presencia de poetas, músicos y bailarines.

En las zonas rurales y urbanas existían baños públicos (hammam), que funcionaban no solo como espacios para la higiene, sino también de convivencia. Los baños árabes presentaban una estructura heredada de los baños romanos, con varias salas con piscinas de agua fría, tibia y caliente. En ellos trabajaban masajistas, barberos, responsables de guardarropa, maquilladores, etc. La mañana estaba reservada a los hombres y la tarde a las mujeres. Con la Reconquista cristiana muchos de estos baños se cerraron al entenderse que eran locales propicios a las conspiraciones políticas, así como a la práctica de relaciones sexuales.

El pan era la base de la alimentación del al-Ándalus, consumiéndose también carne, pescado, legumbres y frutas. Los alimentos eran cocinados con hierbas aromáticas, como el orégano, y especias (jengibre, pimienta, comino...). La grasa usada era el aceite (al-zait), siendo famoso el producido en la región de Coímbra. Los dulces eran también apreciados, como las queijadas (qayyata), el arroz dulce con canela y diversos pasteles hechos con frutos secos y miel, que son aún hoy característicos de la gastronomía de ciertas regiones de la península.

Tras una primera etapa de asimilación y emulación de los logros conseguidos por el Califato de Bagdad y los distintos reinos persas (no se debe olvidar que Persia es el centro cultural primordial del islam clásico), se estableció una cultura andalusí original, alcanzando un alto nivel, sobre todo en los siglos X, XI y XII, hasta el punto de que al-Ándalus se convirtió en referencia para Europa y para el resto del islam, y convirtiéndose además en transmisor principal de los conocimientos griegos, árabes, chinos e hindúes llegados de oriente. Por todo esto, muchos historiadores hablan de un primer Renacimiento Europeo, o Prerrenacimiento. El árabe se impuso como idioma culto, aunque gran parte de la población empleaba lenguas romances o hebreo. Esta diversidad lingüística se reflejó en la literatura, concretamente en la moaxaja.

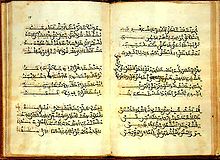

Gracias al uso del papel, que permitía copias económicas, la biblioteca de al-Hakam II en Córdoba (una de las 70 en la ciudad), contenía 400 000 volúmenes, entre ellos, los tesoros de la antigüedad greco-latina y aportaciones originales de pensadores musulmanes como Avempace y Averroes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario