CATEDRALES DE ESPAÑA

La concatedral de Santa María de la Redonda es una iglesia situada en Logroño (La Rioja, España). Junto con la Catedral de Calahorra y la de Santo Domingo de La Calzada es la sede de la diócesis eclesiástica de Calahorra y La Calzada-Logroño.

| Concatedral de Santa María de la Redonda | ||

|---|---|---|

| Bien de Interés Cultural y parte de un sitio Patrimonio de la Humanidad | ||

| ||

| Localización | ||

| País | ||

| Comunidad | ||

| Localidad | Logroño | |

| Coordenadas | 42°27′59″N 2°26′44″O | |

| Información religiosa | ||

| Culto | Iglesia católica | |

| Diócesis | Calahorra y La Calzada-Logroño | |

| Orden | Clero secular | |

| Advocación | Santa María de la Redonda | |

| Patrono | Virgen María | |

| Historia del edificio | ||

| Construcción | siglo XV, con muchas reparaciones y ampliaciones en los siglos XVII y XVIII | |

| Datos arquitectónicos | ||

| Tipo | Concatedral | |

| Estilo | Gótico y barroco | |

| Año de inscripción | 3 de junio de 1931 | |

| Bien de Interés Cultural Patrimonio histórico de España | ||

| País | ||

| Categoría | Monumento | |

| Código | RI-51-0000701 | |

| Declaración | 3 de junio de 1931 | |

Introducción histórica[editar]

En el siglo X el Camino de Santiago cruza el río Ebro por un puente que da origen a una población que con el tiempo sería la ciudad de Logroño.

En el año 1095, el rey Alfonso VI de León otorga a este lugar un fuero franco para el asentamiento de pobladores y peregrinos. Con el transcurso del tiempo la población alcanza un notable crecimiento y se construyen las iglesias de Santa María de Palacio, Santiago el Real, San Bartolomé y Santa María de la Redonda, esta última en el arrabal y separada del itinerario del Camino de Santiago. Se le llamó La Redonda por ser una iglesia románica seguramente octogonal, similar a las existentes en el Camino jacobeo de Navarra en Eunate y Torres del Río.

Por su desarrollo e importancia, en el año 1431 es declarada ciudad y en 1435 se le dota de una iglesia colegiata, en ese momento asociada al cercano e importante Monasterio de Albelda, en cuyo scriptorium se crearon importantes códices en la Edad Media. Entre todos los templos existentes se eligió La Redonda y se vio la conveniencia de levantar un grandioso templo en el mismo lugar de emplazamiento del austero románico. La construcción se iniciaría años más tarde en 1516 y en sucesivas reformas y ampliaciones se alargaría durante tres siglos.

En 1959 la colegiata de Santa María de La Redonda fue declarada concatedral compartiendo rango con las históricas catedrales de Calahorra (siglo XV), y de Santo Domingo de La Calzada (siglo XI).

Arquitectura del templo[editar]

Sus orígenes datan del siglo IX tras la venida de unos hermanos huidos de Torres del Río, a causa de las razzias musulmanas, y que refundan en el mismo sitio de la catedral actual un pequeño cenobio del que no queda ningún rastro tras las sucesivas remodelaciones de siglos posteriores.

La estructura arquitectónica de la concatedral se construye fundamentalmente a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII.

Está compuesta por tres naves, una central y dos laterales de menor altura, una girola y por el trascoro, con su puerta principal flanqueada por dos torres gemelas. A lo largo de los muros laterales se extienden las capillas que cierran la construcción definitiva en el norte y sur del templo.

Entre 1516 y 1598 se construye el cuerpo central en estilo Gótico Reyes Católicos, con ocho altos pilares cilíndricos que culminan abriéndose para formar las bóvedas de crucería. Alzando la vista se contempla algo similar a un grandioso palmeral de piedra sugerido por las esbeltas columnas cilíndricas sin nervaduras y el despliegue en lo alto de una filigrana de ramas de crucería.

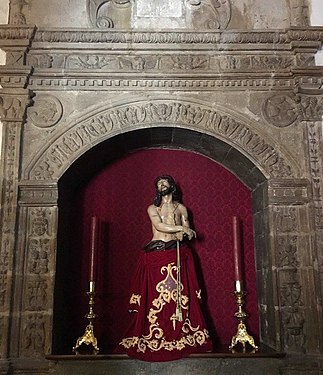

En el siglo XVII se amplía en el frente oriental junto al altar mayor con la Capilla del Santo Cristo que con el paso del tiempo terminaría conformándose como un deambulatorio tras el retablo mayor.

Por último en el siglo XVIII se completó definitivamente la estructura principal al bajar el coro al piso y construir en el trascoro la monumental Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles en el interior.

En el exterior se levantaron las dos esbeltas torres gemelas, debidas a Martín de Beratúa, que constituyen el icono que representa a la ciudad de Logroño. Tomaron como modelo la torre de la iglesia de Santo Tomás de Haro y se repite en otras localidades riojanas como en Santo Domingo de la Calzada, Briones, Oyón, Labraza,... destacando siempre en el horizonte su verticalidad y conformando lo que se ha llamado barroco riojano.

Entre las dos torres se encuentra una fachada-retablo en piedra diseñada por Juan Bautista Arbaiza. Está situada sobre la puerta principal cerrando el paso una hermosa verja.

El templo, orientado rigurosamente de este a oeste, está situado en la parte central del casco antiguo de Logroño y se abre a la antigua plaza del Mercado junto a la calle Portales de un gran sabor histórico bajo sus arcos y en cuyos alrededores bulle, como en tiempos antiguos, el ocio de la ciudad.

El Calvario de La Rioja[editar]

En el deambulatorio, tras el retablo mayor de la concatedral, se encuentra una pequeña pintura al óleo sobre tabla. Representa un Calvario con Cristo vivo, la Virgen Dolorosa, San Juan Evangelista y María Magdalena.

Origen del cuadro[editar]

Miguel Ángel Buonarroti pintó un pequeño cuadro para su buena amiga Vittoria Colonna, poetisa de gran piedad y cultura, hija del noble aristócrata Fabrizio Colonna y felizmente casada en 1509 con Francisco Ferrante d'Avalos, Marqués de Pescara, perteneciente a la aristocracia del sur de Italia, entonces bajo dominio español, y originaria del pueblo de Ábalos en La Rioja.

En 1525 las tropas españolas del emperador Carlos V ganaron la Batalla de Pavía al rey de Francia Francisco I gracias a la acertada dirección del Capitán General Ferrante d'Avalos, pero en ella resultó herido y poco después falleció. Su enamorada y joven viuda escribió encendidos sonetos de amor en su recuerdo. Y mantuvo también una íntima correspondencia epistolar con Miguel Ángel durante varios años. En 1540 le pidió un pequeño cuadro de la Crucifixión que le ayudara en sus oraciones privadas. Tras presentarle varios bocetos, cuyas copias se conservan en el British Museum y en Louvre, el artista gustoso le pintó el pequeño Calvario, quedando Vittoria muy complacida por la espiritualidad de las figuras. En ese momento sólo eran Cristo, la Virgen y San Juan.

En 1547 falleció Vittoria y tal era el afecto que Miguel Ángel le profesaba que recuperó el cuadro y la incluyó como María Magdalena abrazando la cruz de Cristo y portando sobre los hombros un pañuelo símbolo de su viudez.12

Cómo llegó a Santa María de La Redonda[editar]

El obispo don Pedro González del Castillo, gran humanista y entusiasta de la Redonda hizo construir en el siglo XVII la Capilla del Santo Cristo junto al altar mayor, la que siglos más tarde con sus modificaciones daría origen al deambulatorio, disponiendo su enterramiento en ella con su mausoleo y estatua orante que le representara. Gozando de gran fortuna, hizo frecuentes viajes a Roma donde adquirió numerosas obras de arte con la idea de incorporarlas a su capilla.

En la relación fundacional de esta capilla de fecha 13 de octubre de 1627 se hace constar:

“Ytem una ymajen de Micael Ángel original, de tabla, y de un Crucifixo y Cristo bivo, con Nuestra Señora y San Juan a los lados y la Madalena al pie de la cruz y dos ángeles en lo alto, a los dos lados del Christo, con guarnizión de ébano, que se a de poner en el testero de nuestro sepulchro, detrás de nuestro bulto, en lo alto, de manera que se bea desde fuera”

Una nota marginal dice: “Está guardado en los cofres”. También ordena el obispo don Pedro que no se coloque hasta que no se levante la verja protectora de la capilla. Hay que tener en cuenta que en la relación figura un cuadro de la Sagrada Familia e indica que es copia de Rafael. Copia de muy buena mano que se puede contemplar en la concatedral.

Tras varios siglos de olvido, en la segunda mitad del siglo XX se atribuyó a la escuela de Miguel Ángel y se colocó en el deambulatorio tras el altar mayor.

Conclusiones[editar]

Al observar el cuadro se puede constatar que no se trata de una copia, en una transparencia aparece el arrepentimiento del pintor que rectificó la posición del brazo izquierdo de la Dolorosa, se ve que inicialmente lo tuvo extendido y definitivamente lo pintó reposado en el pecho, lo que sería impropio de una copia. Queda patente también que la figura de la Magdalena arrodillada fue incluida de una manera forzada rompiendo la simetría de la escena, imagen que no aparece en otros cuadros que siguen este esquema. La calidad artística de la pintura es muy superior a otras similares de la misma escuela y apunta a una mano maestra. No obstante quedan pendientes estudios que determinen concluyentemente la autoría del cuadro.

Tablas flamencas de Gillis de Coingnet[editar]

Gillis Congnet, nacido en 1542 en Amberes y muerto en 1599 en Hamburgo, pintó estas tablas en Amberes en 1584, según aparece plasmado en la tarima al pie del cuadro de La Anunciación.3 las tablas llegaron a esta iglesia procedentes de la capilla del Señorío de Somalo en las proximidades de Nájera. Sus titulares las adquirieron en París a comienzos del siglo XX y las colocaron en su capilla. En este mismo siglo las donaron a la iglesia de La Redonda. Reconocida su calidad artística y comprobando su deterioro, el Museo del Prado y una entidad bancaria procedieron a su restauración quedando patente su impresionante belleza.

Son seis tablas de 131 x 88 centímetros representando a San Pedro, la Resurrección de Cristo, San Juan Bautista, la Anunciación de María, La Epifanía y la Asunción de la Virgen; y tres de 26,5 x 96 centímetros que muestran varias escenas de la vida de San Francisco de Asís.

- Anunciación. Pintados primorosamente vemos todos los elementos característicos de esta escena: María en oración con un libro abierto junto al lecho y canasta de labores. Las azucenas del jarrón son símbolo de virginidad. Completan el cuadro el Espíritu Santo en forma de paloma y el Ángel mensajero en actitud de bendecir más que de anunciar.

- Epifanía. La Epifanía sorprende por la viveza de la ternura que expresan los rostros y las actitudes. Recuerda al Bosco sobre todo al contemplar la choza y el curioso que se asoma por un boquete de la pared.

- San Pedro. La figura de San Pedro tiene una fuerza y autoridad imponentes. La llave que empuña en su mano derecha más parece una espada o cetro. Las formas corporales que se adivinan bajo la túnica recuerdan al Miguel Ángel de la Capilla Sixtina. Al fondo en los laterales de la figura se observan las escenas de la vocación y martirio de San Pedro.

Otras obras de arte[editar]

- Asunción-Coronación de María. Conjunto flamenco de la segunda mitad del siglo XV procedente del Señorío de Somalo y que anteriormente presidió el retablo del altar mayor de la iglesia de Santa María la Real de Nájera.

- Adoración de los Reyes. Altorrelieve tallado en Amberes en 1554 en un bello estilo romanista. Plantea una escena llena de ternura y expresividad en un amplio entorno de sorprendente perspectiva.

- Inmaculada. Imagen del siglo XVII tallada por el artista gallego Gregorio Fernández.

- San Prudencio de Armentia. Busto hispano-flamenco de orfebrería de plata, datado en 1461 según consta en la inscripción gótica al pie del mismo. Procede del Monasterio de Monte Laturce, hoy en ruinas, junto a Clavijo. En esta capilla también están depositadas las reliquias de este santo patrón de Álava y las de otros santos riojanos.

- Lavatorio. Armoniosa composición de la escena del lavatorio de los pies a los Apóstoles por Jesucristo en la Última Cena. Relieve de estilo romanista del siglo XVI.

La Santa Iglesia Concatedral Metropolitana de Santa María la Mayor es un templo católico de Mérida que se levanta en pleno corazón histórico de la capital extremeña. Junto con la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de San Juan Bautista de Badajoz, es sede de la archidiócesis de Mérida-Badajoz.

Heredera de la antigua Catedral de Augusta Emérita, su aspecto actual comienza a fraguarse tras la reconquista de la ciudad por parte del rey Alfonso IX de León, por lo que sus restos más antiguos corresponden al siglo XIII. El conjunto está declarado Bien Cultural Prioritario de Mecenazgo.

| Concatedral Metropolitana de Santa María la Mayor | ||

|---|---|---|

| ||

Vista de la catedral desde la Plaza de España | ||

| Localización | ||

| País | ||

| Comunidad | ||

| Provincia | ||

| Localidad | Mérida | |

| Coordenadas | 38°54′59″N 6°20′50″O | |

| Información religiosa | ||

| Culto | Iglesia católica | |

| Diócesis | Mérida-Badajoz | |

| Orden | Clero secular | |

| Advocación | Asunción de Santa María | |

| Patrono | Virgen María | |

| Dedicación | 8 de junio | |

| Fundación | 1230 | |

| Datos arquitectónicos | ||

| Tipo | Concatedral Metropolitana | |

| Estilo | Románico y gótico | |

| Longitud | 45 | |

Historia[editar]

El actual templo concatedralicio se levanta, según las investigaciones de importantes arqueólogos e historiadores, sobre la que fuera Catedral de Santa Jerusalén, sede del arzobispado visigodo de Emérita.

Con la invasión árabe de la ciudad, la comunidad cristiana de Mérida se ve obligada a abandonar la población llevándose consigo las reliquias de la iglesia emeritense, entre las que se encontraban las de la mártir Eulalia. La irrupción de las tropas árabes en la ciudad traerá consigo la pérdida, en un principio provisional, de la sede metropolitana de Mérida. Posteriormente, bajo el pontificado de Calixto II, por bula de 28 de febrero de 1119, la Sede emeritense fue trasladada a Santiago de Compostela.

En marzo de 1230, Alfonso IX reconquista la ciudad, que es cedida al arzobispo de Compostela. Este hecho conlleva la dificultad de la recuperación de la Sede Metropolitana emeritense y, en consiguiente, supone la pérdida definitiva de la dignidad catedralicia para el templo mayor de Mérida.

Será en ese mismo año cuando comienza la construcción de una capilla dedicada a Santa María sobre las ruinas de la seo visigoda. En el año 1479, Alonso de Cárdenas, maestre de la Orden de Santiago, ordena la ampliación de dicha capilla dando forma, de este modo, al templo actual, con el fin de convertirlo en la Iglesia Mayor de la ciudad, para lo que suprime las parroquias de Santiago y San Andrés, que quedarán anexionadas a la actual concatedral.

En el siglo XVI, la fábrica del templo concatedralicio se amplia con la construcción de varias capillas, entre las que destacan la de los Vera, la capilla bautismal y la de los Mendoza, contigua a la anterior.2

En 1994, con la Bula Universae Ecclesiae del papa Juan Pablo II, mediante la cual se restituye el antiguo arzobispado emeritense con el nombre de Mérida-Badajoz, el templo de Santa María obtiene la dignidad concatedralicia constituyéndose, junto con la catedral de Badajoz, en sede de los arzobispos extremeños. Dos años más tarde, el 12 de octubre de 1996, el nuncio papal en España, Lajos Kada, abría el culto concatedralicio en Santa María y los canónigos tomaban sus respectivas sedes en el templo.

Tras este acontecimiento, el segundo arzobispo de Mérida-Badajoz, Santiago García Aracil, consagra el templo metropolitano en el año 2006, coincidiendo con la celebración del 1350 aniversario del primer documento que cita a Mérida como una comunidad cristiana plenamente constituida.

El 15 de agosto de 2012, la Santa Sede aprueba la institución de un Cabildo autónomo. La aprobación se lleva a cabo en un solemne acto en la tarde del 9 de marzo de 2013, acto en el que se inaugura la nueva Sala Capitular y durante el cual se elige al sacerdote diocesano Juan Cascos González, como primer deán de la concatedral emeritense.3

El exterior del templo[editar]

Las portadas[editar]

El conjunto catedralicio cuenta con tres portadas:

- La Portada de Santa María o de la Guía, que se abre a la plaza de España, consta de un primer cuerpo adintelado. Sobre éste se levanta la capilla de la Virgen de la Guía, hornacina encuadrada entre dos columnas con capiteles de orden corintio, que alberga una imagen de Nuestra Señora de la Guía del siglo XVII. El camarín actual se erige en 1766 sobre uno preexistente del siglo XVI mandado levantar por Francisco Moreno Almaraz, conquistador en Perú.

- La Puerta del Perdón, en la fachada oriental del templo, da a la plaza de Santa María. Se trata de una portada de traza clásica del siglo XVI, obra de Mateo Sánchez de Villaviciosa, maestro que también participaría en la catedral de Plasencia. Consta de dos cuerpos; el inferior, con dobles pilastras cajeadas de orden jónico y el superior, con pilastras acanaladas corintias que enmarcan los escudos de Mérida y de la Orden de Santiago. Sobre ella se eleva la torre-campanario, de planta cuadrada y en donde se encuentra una caja musical del siglo XVI con diez campanas y un reloj de incalculable valor histórico-artístico, solo comparable en España con el de la catedral de Santo Domingo de la Calzada.

- La Puerta de San Juan Macías; se trata de la puerta que daba acceso al templo desde el primer tercio del XVI por el lado septentrional, hoy da acceso a la Sala Capitular. La portada, de estilo renacentista, luce un escudo de Mérida sobre el dintel y, como es habitual en este templo, la Cruz Santiaguista.

El interior del templo[editar]

La concatedral, de planta rectangular, consta de tres naves (la central, dos veces más ancha que las laterales), separadas por pilares de sección cuadrada, con una columna adosada en cada frente sobre la que apean arcos apuntados. La cubierta de las naves, originariamente de armadura mudéjar, es de bóveda de aristas.

La Capilla Mayor[editar]

La Capilla Mayor o presbiterio consta de dos tramos, cubiertos con bóveda de terceletes sobre planta rectangular el primero y en abanico el segundo, con claves decoradas con un florón vegetal y con el Cordero Místico. A un lado del presbiterio, bajo arcosolios, se puede admirar el sepulcro de alabastro de don Diego de Vera y Mendoza, canciller de Alonso de Cárdenas, último maestre de la Orden de Santiago. Este noble emeritense aparece tumbado sobre su lecho mortuorio. Su cabellera y rostro están bien tratados. Su cabeza va tocada con birrete y viste tabardo cortesano que deja traslucir la camisa. Porta calzas en sus pies. Empuña mandoble con gavilanes y Cruz de Santiago en la empuñadura y la vaina decorada con escudo de los Vera. A los pies le acompaña un perro que porta collar en su cuello.

- El Altar Mayor. El espacio del altar mayor está presidido por un retablo barroco, fechado entre 1762 y 1764, obra del escultor jerezano, Agustín Núñez Barrero. Se trata del tercero de los conocidos que decoró este espacio. El retablo es de cuerpo cónico, con tres calles, con banco que soporta el cuerpo central, rematando en un cascarón con la Santísima Trinidad. En ese cuerpo central destaca la imagen barroca de María, en su Asunción, elevada a los cielos por ángeles y querubines entre nubes. En las calles laterales se integran distintas esculturas provenientes de un antiguo retablo. Estas esculturas fueron ejecutadas en el siglo XVII por el escultor portugués Francisco Morato; representan a los apóstoles San Pedro y San Pablo, y a las mártires emeritenses Santa Eulalia y Santa Julia. Delante del banco de este retablo se encuentra la sede episcopal y la sillería del coro, .

- El Altar de la Virgen del Carmen. El altar, situado en el muro de la epístola, está presidido por un retablo del barroco tardío dedicado, a fines del XVIII, a la Virgen del Carmen por una cofradía de devotos a esta advocación mariana, hoy desaparecida.

- El Altar del Cristo de la O. Situada en uno de los retablos laterales de la Capilla Mayor, se trata de una talla que representa a un crucificado en el momento después de la expiración. De estilo tardo-gótico, se trata de una de las obras de imaginería más importantes de la región. La talla, obra anónima de la segunda mitad del siglo XIV, se encuadra en la tradición de Cristos negros góticos y guarda estrecha relación con el Cristo Negro de la concatedral de Cáceres. Protagoniza un impactante Vía Crucis en la noche del Miércoles Santo en el anfiteatro romano de la ciudad.4

- La Misa de San Gregorio. Mención aparte, cabe reseñar uno de los elementos artísticos más importantes del templo; la representación pictórica de la Misa de San Gregorio. Situada en el ábside concatedralicio, esta pintura mural fue ocultada en el siglo XVIII por el retablo mayor que hoy preside la Capilla Mayor. Durante unas obras de consolidación del templo, el fresco quedó al descubierto, lo que permitió su estudio y restauración. Según sus motivos iconográficos, se trata de una pintura mural gótica del siglo XV aunque guarda una estrecha relación con la pintura de tradición italogótica de la primera mitad del siglo XIV.5 Representa la aparición de Cristo, Varón de Dolores, que muestra las llagas de su Pasión a San Gregorio mientras este celebra la Eucaristía, tema muy representado a lo largo de la Edad Media. La pintura está representada en dos bandas; en la inferior aparece San Gregorio en el momento de la consagración y en el mismo plano la tiara de tres coronas y el cáliz. En la parte superior, el milagro de la aparición de Cristo resucitado, saliendo del sepulcro, rodeado de los símbolos de la Pasión junto a la Virgen y San Juan. En el fresco hay un acusado linealismo y una elemental perspectiva, que fundamentalmente se basa en los dos grandes planos representados, a los que se suma cierta construcción espacial en las líneas oblicuas de la mesa del altar y del sepulcro. Según las investigaciones de Piquero López, la técnica de composición entroncaría el mural con el taller del maestro toledano Rodríguez de Toledo.6 Hoy en día, se puede apreciar una reproducción de la pintura en la capilla del Conde de la Roca.

[editar]

- Capilla del Santísimo Sacramento. La capilla, situada en el ábside del templo, se abre a la nave del Evangelio. Fue promovida por Gonzalo de Vargas Hurtado. De planta rectangular, está dividida en dos tramos, el primero de ellos es de sencilla bóveda de cañón que vino a sustituir en 1750 al artesonado de madera que tuvo originalmente. Por el contrario, el segundo se compone de bella bóveda estrellada de cinco claves unidas por círculo. Todas están decoradas con veneras y cruces de Santiago. De su interior destacan el tenante de altar hispano-visigodo proveniente de la antigua catedral y el retablo barroco de las reliquias. El retablo, dedicado a San Lorenzo, procedía de la Capilla de los Condes de la Roca. Contiene varias reliquias de santos conseguidas por el Conde siendo embajador extraordinario en Roma. Está presidido por una pequeña imagen de la Virgen del Facistol, copia de la talla de la Inmaculada que Alonso Cano hiciera para el facistol de la catedral de Granada. En esta capilla, se encuentra el enterramiento de Monseñor Antonio Montero, primer arzobispo de Mérida-Badajoz.

- Altar del Santísimo Cristo de las Injurias. El primer altar de la nave del Evangelio está dedicado a Santísimo Cristo de las Injurias. Se trata de un arcosolio gótico que albergó los restos de Leonor de Austria,7 reina de Portugal y Francia, hermana de Carlos V, hasta que fueron trasladados al Monasterio de Yuste por orden del emperador. La imagen a la que se dedica este altar, el Cristo de las Injurias, es un Ecce Homo de exquisita calidad, obra del genial Blas Molner, escultor nacido en Valencia pero que ejerció su magisterio en Sevilla a finales del siglo XVIII, donde llegó a convertirse en arquetipo del neoclasicismo imaginero hispalense. La imagen, de busto, fue hallada en una hornacina de una de las capilla y fue restaurada para ser procesionada en la noche del Lunes Santo

- Sala Capitular. La actual Sala Capitular fue inaugurada el 9 de marzo de 2013. Está instalada en la antigua Capilla de la puerta norte. Cabe destacar la puerta de acceso, renacentista, así como las ventanas geminadas del muro de la izquierda.

- Altar de Nuestra Señora del Rosario. Se trata de un arcosolio renacentista que alberga una imagen de la Virgen dolorosa del Rosario. Esta imagen de candelero, obra del imaginero alcalareño Manuel Pineda Calderón, encargada, en 1966, por la Real Hermandad y Cofradía Infantil, y que procesiona en la noche del Lunes Santo.

- Capilla de Nuestro Señor Jesucristo o de los Mendoza. Erigida a finales del siglo XVI, la capilla se abre a la nave septentrional. Posee portada plateresca de medio punto rebajado, toda ella decorada con florones, cabezas de angelotes y una figura desnuda de varón (Adán). En la clave de la puerta el blasón de los Mendoza, que es una banda terciana. En la verja de forja que cierra el recinto, se muestra una inscripción con letras sobredoradas con el nombre de la propietaria de la capilla, además de acoplarse escudos de los Vélez de Guevara, Moscoso, Silva, Figueroa y de los propios Mendoza, todos ellos pintados sobre forja de hierro soldada a la reja. En su interior, la cubierta es de bóveda estrellada y, al fondo, podemos admirar un pequeño retablo barroco, fechado en 1769, presidido por una talla de Cristo amarrado a la columna y en el que se integra una pintura sobre lienzo de Santa Cecilia, obra quizá reaprovechada de un retablo anterior.

- Sacristía menor.

- Altar de la Inmaculada Concepción. La talla, realizada a finales del siglo XVII en madera policromada, sigue la tradición iconográfica inmaculista. Presenta a la figura de María en actitud orante sobre trono de querubines. La estética de la talla es propia del Barroco; cubierta con túnica estofada, los pliegues de la talla concepcionista se muestran angulosos y marcados introduciendo así un juego de luces y sombras y una sensación de movimiento y, casi teatralidad. La cabeza de la Inmaculada, levemente inclinada, refleja el rostro de una mujer joven, al gusto del realismo clásico e idealizado de la imaginería barroca de la escuela sevillana.8

- Capilla del Bautisto o Baptisterio. La capilla se encuentra a los pies de la nave del Evangelio. La portada de acceso es plateresca, de arco rebajado, decoradas sus jambas con rosetas. Luce su techo bóveda de terceletes de 9 claves cuyos nervios apean sobre ménsulas. La pila bautismal es plateresca y, en su decoración, aparece Eva desnuda. En la pared de la izquierda se adosa un interesante retablo con tablas en las que se representan a San Ambrosio y San Agustín, Padres de la Iglesia; la Virgen del Rosario y Santo Domingo.

- Nave del Evangelio.

[editar]

- Capilla del Conde de la Roca - Sacristía Mayor. Situada en el costado meridional del presbiterio, la capilla fue levantada en el primer tercio del siglo XVI. Muestra exteriormente, en la fachada que da a la Plaza de España, dos blasones de la familia titular, los condes, luego duques, de la Roca, realizados en mármol blanco. En la segunda mitad del siglo XVI, cuando se regularizó la fachada meridional del templo, se anexionó a esta la capilla de don Pedro Rodríguez, de origen medieval y que se encontraba en la cabecera de la nave meridional. La capilla está dividida en dos tramos, el primero cubierto con bóveda de crucería y, el segundo, con bóveda de crucería apeada sobre ménsulas decoradas con bolas, luciendo en una de las claves el escudo de los patrones de la capilla. El recinto tiene dos portadas, una, del siglo XVI, con acceso directo al presbiterio y otra, original de la antigua capilla medieval de Pedro Rodríguez, que se abre a la nave de la epístola.9 En su interior destaca el sepulcro de alabastro de doña Marina Gómez de Figueroa, esposa del Canciller don Diego de Vera. Asimismo, cabe mencionar el cuadro que ocupa la pared frontal, alusivo a la Adoración de los Reyes Magos.

- Capilla de San Antonio. La capilla fue costeada por Don Francisco Moreno de Almaraz en 1569 bajo la advocación de san José. El retablo barroco que podemos admirar actualmente está dedicado a san Antonio de Padua y es posible que proceda del extinto convento de Santa Clara. A ambos lados se encuentran sendos altares dedicados al Sagrado Corazón de Jesús y a san José El retablo de la imagen de San José es obra de Manuel Pineda Calderón de la mitad del siglo XX, y propiedad de la Hermandad del Calvario, donde albergaba la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno (obra de Pineda Calderón de 1948) hasta el año 2010, que fue trasladada a la Parroquia del Calvario, por mandato del Arzobispo D. Santiago García Aracil, junto a la Virgen de los Dolores (Anónima- Pineda Calderón 1966)

- Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados o de los Vera. Erigida a expensas de Francisco Moreno de Almaraz, al igual que todo el lienzo meridional del edificio, fue culminada en 1579. Pensada como lugar de enterramiento de la familia del promotor, estuvo consagrada bajo la advocación de san Nicolás de Tolentino.10 Se abre a la nave de la Epístola a través de una portada renacentista con caracteres clasicistas propios de la época. En su interior, sobresale el retablo barroco presidido por una imagen de Nuestra Señora de los Desamparados.

- Altar de la Candelaria. El retablo de la Candelaria está realizado en madera, policromado y estofado, se atribuye estilísticamente a finales del siglo XVI, y se aloja en un altar lateral situado al final de la nave de la epístola. El retablo consta de banco con los relieves que representan a san Francisco a la izquierda y a san Jerónimo a la derecha. Asimismo, cuenta con un primer cuerpo con tres calles, la central en forma de hornacina ocupada por la Virgen de la Candelas, talla en madera sobredorada y policromada del siglo XVI; mientras que a su derecha está san Pedro y a la izquierda san Juan Evangelista. En el segundo cuerpo, también de tres calles, se encuentran san José y san Blas que flanquean una pintura sobre lienzo de santo Domingo de Guzmán. El ático está formado por un relieve con la escena de la Anunciación. El conjunto se corona con una representación pictórica de Santa Eulalia, una de los testimonios más antiguos de la santa que se conservan en la ciudad.

- Altar del Medinaceli. De rasgos neoclásicos, el altar guarda la imagen de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli. Adquirido en 1954 en la Casa Flandes de Madrid por doña Batilde Martín, fue cedido a la Real Hermandad y Cofradía Infantil, quien lo procesiona en la noche del Lunes Santo.

- Nave de la Epístola.

No hay comentarios:

Publicar un comentario